No More Retake

3DCG屋さん向けTips&Referenceサイト

-

Maya:『ShadingSwitch』ノード

ShadingSwitchノードについて。このShadingSwitchノード、ひとことで切って捨てると『ジオメトリごとに出力を切り替えるノード』です。出力のチャンネル数ごとに、Single、Double、Triple、Quadと4種類のSwitchノードが存在します。Singleなら1チャンネル。単純にスカラ値。アルファの切り替えなどに使えるのでしょうか。Doubleなら2チャンネル。2チャンネルの代表はUVかな。Tripleなら3チャンネル。XYZ、RGB、UVWとかは3チャンネルですね。Quadなら4チャンネル。RGBAくらいしか思いつきません。これら[...]

read more -

-

Houdini:Pyro_Ink

Houdiniです。MaxだとFumeとKrakatoaを覚えたエフェクト屋が一度は手を出すという、アレに私も手を出しました。Houdiniの場合、プラグインなしで作れるのはありがたいですね。・・・重いけど。大きいサイズはVimeoでみてねw流体なのにシンメトリ!・・・・・・みたいな感じにしたかったんですけど、なかなか制御が難しいですねぇ。途中から、「シンメトリじゃなくていいか!」、という心境の変化が見て取れます。まだ、加減がよくわからず、パーティクルは沢山出してます。最終的にパーティクルは30,000,000強、発生させました。一回当たり3,000[...]

read more -

Houdini:Graph Color(SOP)

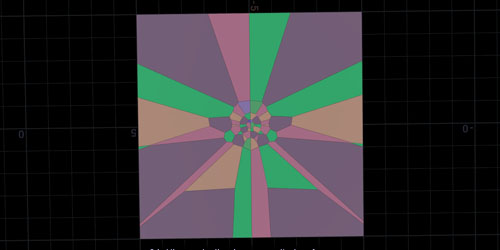

こんなノードがあったのか回。先日、Graph Color(SOP)なるノードを見つけて、「あぁ、また知らないノードが・・・」となったので、書いてみた次第です。Houdini17.0で追加されたノードのようです。Graph Color(SOP)を使うと、図のように、隣り合ったコンポーネント(ポリゴンやポイントなど)が同じ色にならないように塗り分けることができます。要は、隣り合った要素が異なる色になるよう設定してくれるノードです。実際は、色ではなく整数アトリビュートが割り振られます。ここでは、それを視認できるように色付けしています。注意点というか特徴としては、”隣り[...]

read more -

Houdini:テクスチャ表示を更新する

Houdiniノード勉強回。COPで作ったテクスチャをSOPに張り付けた時にも、ちゃんとアニメーションが更新されるようにする方法。こんな感じ。一見普通に見えますが、普通にCOPのテクスチャを貼っただけだと、こんな感じ。タイムスライダをぐりぐりしてもSOP上のテクスチャは更新されません。これは、ビュー上のテクスチャ情報がキャッシュとして保持されており、それが更新されないため(たぶん)これを解決するために、script(SOP)を使っています。script(SOP)は名前の通り、scriptを実行するSOPノードです。ノードが[...]

read more -

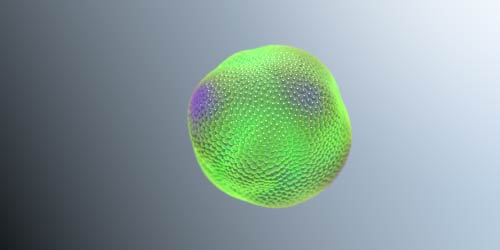

Houdini:TimeShiftLoop

Houidini回ッス。Timeshift(SOP)とBlendshape(SOP)を使ったLoopアニメーションを作成するッス。もとは、こんなのッス。mountain(SOP)で動いてるッス。Loopさせたい尺分、TimeShift(SOP)でシフトさせて、BlendShape(SOP)で最初と最後をブレンドさせると動きがループするッス。そのままだと味気ないので、copy(SOP)でSphereを貼りつけたッス。ネットワークの全体はこんな感じッス。シンプルッス。[...]

read more -

My Houly Daily Challenge Week4

Houly Daily Challenge Week4の感想戦。こうやってまとめていくと、結構ありますね。Day19 PEAK直前の仕事でTerrainを使っていたので、せっかくだ からTerrainで作ってみました。ちょうどいいHDRIがなく、晴天ながらも氷山の冷たい感じが表現できず悶々としてた気がします。Day20 SPACEこれ、なかなか難しかった。こう絵としてそれっぽく見せるのが難しく、結果こんな感じになってしまった。COPとかふんだんに使ったんだった。Day21 URBANこれは技術的に、まったく経験のない分野でし[...]

read more -

Nuke:分割画像を大判一枚に合体

こんな感じの複数枚で構成されたテクスチャを、Nukeで一枚の大きなテクスチャにする方法を教えてもらいました。「ContactSheet」というノードを使えば、できるようです。似た名前のノードに"Layer ContactSheet"というノードがありますが、こちらはAOVを一覧で確認できるノードですね。私は何となく使っていたのでこの二つの区別が付いてなかったです。ContactSheetノードの使い方は、(1)つなげたい画像をContactSheetノードの入力にガジガジ繋いで、(2)パラメータで解像度と枚数&並びを設定。これでO[...]

read more -

Houdiniレシピ:Flipbookを別々に!

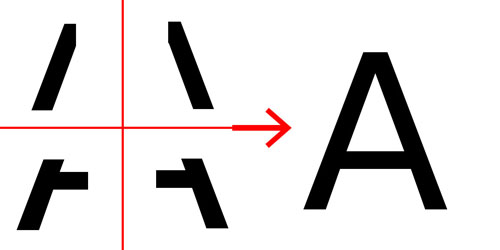

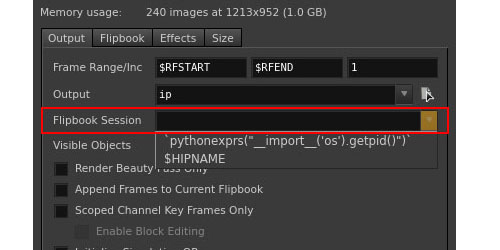

あい、Houdini回。今回も、教えていただいたTipsを紹介します。●Flipbookを別々で開く。せっかく出力したFlipbookプレビューを、別のFlipbookで上書きした経験は、Houdini使いなら誰しもあるはず。これ、ちゃんと回避できるってさ!Flipbookオプションの"Flipbook Session"にラベル名に入力することで他のFlipbookと区別し、複数のFlipbookを開くことができるそうです。以下、マニュアル(日本語)の抜粋です。Flipbook Session Labelこれは[...]

read more -

FumeFXメモ その5 [wtp]

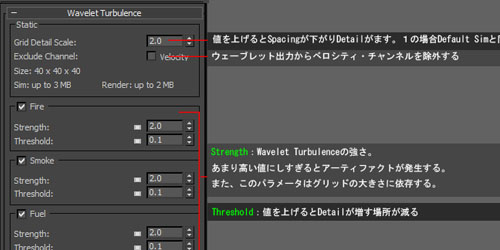

FUmeFXのリファレンスメモ、5回目です。今回は、wtpタブの項目です。バージョンは3.5。Waveletは低解像度Gridで作成したものを、印象を変えずに高解像度に変換する手法です。Waveletの使用手順について1:Extra DetailにWaveleteをしてして普通にシミュレーション2:SimulationモードをWaveleteに変更する(シミュレーションボタンが変わる)3:Waveletの設定をする( Grid Detail Scale等)4:Waveletシミュレーションボタンを押す5:CacheをW[...]

read more