Maya:mia_material_part05

Let’s start where we left off last time ●Bump The bump input accepts a shader that perturbs the normal for bump ma […]

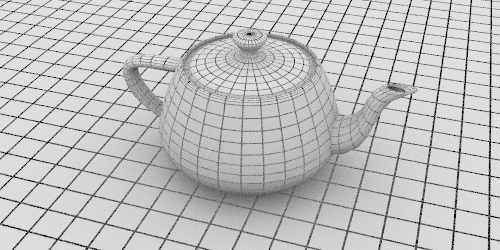

今回は、ワイヤーフレームでレンダリングする方法です。こういうのを出力したいのです。主にメイキング作成時によく使います。それ以外での使い道が果たしてあるのか!?ワイヤーフレームを出力するには、wireframeノードを使います(名前そのままですね)ここでは標準のCrayマテリアルにWireframeノードの要素を追加するかたちで使用しています。以下、マテリアルのネットワークです。こんな感じです。wireframeノード単体でもラインの色調整は出きるのですが、そのままだと黒地白ラインなので、rampノード使って反転し白地黒ラインにしてます。(もしくはco[...]

read more

AfterEffectsで作るこゆヤツ。作成過程をStep by Stepで!Step1:花の形状のマスクを用意するIllustoratorで作ったパスを持ってくるなり、AEで下絵をトレスするなりでアニメーションさせたい形状のマスクを用意します。Illustorator->AEは、コピー&ペーストでVectorパスがマスクとしてコピーできます。1レイヤにつき1つのパーツがよいと思いますです。レイヤー数は沢山になります。(サンプルのはだいたい50レイヤーくらいありいます)地味な作業ですがガンバリます。[...]

read more

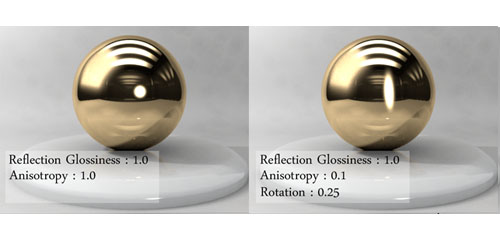

その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ 補足へみあまてりある。3回目ッス。Anisotropyのパラメータから。始める前は、もっとサクサク進むと思ってたのに、なかなか進みませんなぁ( ̄。 ̄)Mayaは2012の英語版を使用しています。最新のバージョンとは異なる可能性がありますのであしからず。 Anisotropy(異方性)Anisotropy(異方性)1だと等方性。それ以外の値で異方性。ReflectionのGlossinessの影響を受ける。1以上の値にする場合は、ReflectionのGlossinessの値を下げる必[...]

read more

Houdini Advent Calendar2016 16日目に参加しました。前回の続きでHoudiniのL-Systemの作例です。Sample011PermiseF-F-F-F-F-F-F-FRule 1F=F--F+F+F+F+F+F+F--FAngle45Generations1Sample012 - Koch_Curve 01コッホ曲線Permise-FRule 1F = F+F-F-F+FAngle90[...]

read more

Houdiniです。MaxだとFumeとKrakatoaを覚えたエフェクト屋が一度は手を出すという、アレに私も手を出しました。Houdiniの場合、プラグインなしで作れるのはありがたいですね。・・・重いけど。大きいサイズはVimeoでみてねw流体なのにシンメトリ!・・・・・・みたいな感じにしたかったんですけど、なかなか制御が難しいですねぇ。途中から、「シンメトリじゃなくていいか!」、という心境の変化が見て取れます。まだ、加減がよくわからず、パーティクルは沢山出してます。最終的にパーティクルは30,000,000強、発生させました。一回当たり3,000[...]

read more

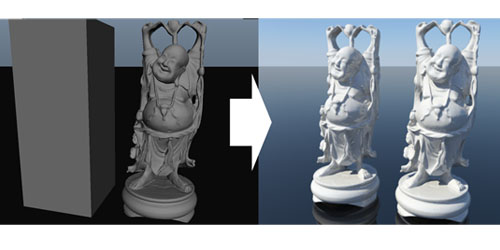

今回はMayaでのmentalray proxyの方法について書いてみました。自分これ何回やっても忘れてしまって・・・歳のせい?①:プロキシ化したいオブジェクトを選んで、②:"File type"をに変更③:だいたい同じ大きさのダミーオブジェクトを用意。④:ダミーオブジェクトのShapeノードにある、"Render Proxy"で書き出したプロキシデータを指定。⑤:後はレンダリングするだけ。ダミーオブジェクトのボックスがちゃんと入れ替わっているのが分かります↓。いっぱいあっても大丈夫! スケールもかけてみた。調[...]

read more

Houdini python memo! ver 15.0.244.16 はじめにimport hou#/objに"geo1"という名前のgeoノードを作る。oGeo = hou.node('/obj').createNode('geo','geo1')#/obj/geo1を取得oNode = hou.node('/obj/geo1')#選択したノードを取得(配列で)oNodes = hou.selectedNodes()oNode = oNodes#使えるメソッド一覧dir(oNode)#メソッ[...]

read moreここのところノードの話ばかりだったので、今日はScriptの話にしてみました。次のようなスクリプトを作ってみました。以前、Twitterでちょこっとツイートしたのですが、下の絵のように、2Dドット絵から3Dのドット風絵に変換するスクリプトです。(あくまで、ドットをCubeに置き換えるだけで、凸凹させるのはできません。あしからず)試しにレンダリングすると・・・もっとつくってみた。調子に乗って、さらに作ってみた。ピクセルってたら彼かな、と。えーと、スクリプトね。画像を制御するモジュールとしてPIL(Python Imagein[...]

read more

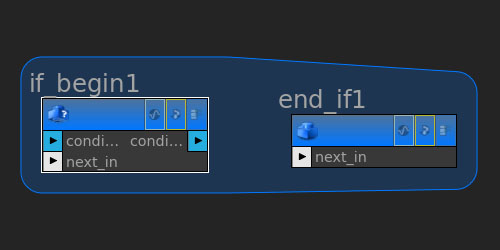

Houdiniノード勉強回。今回はVOPのif block。"Block Begin If"と"Block End"ノードで構成される条件分岐のためのノード。「なんじゃこりゃ」、「どうやって使うんじゃ」と思って調べたやつ。・・・VimeoのMaster Class見ながら勉強したんですけどねw作り方はVOPネットワーク内でtabメニューから"if block"使い方。こんな感じ"Block Begin if"に条件の判定結果とFlaseの時の値、"Block End"に条件がTureの時の値を繋いで使う。"Block Be[...]

read more

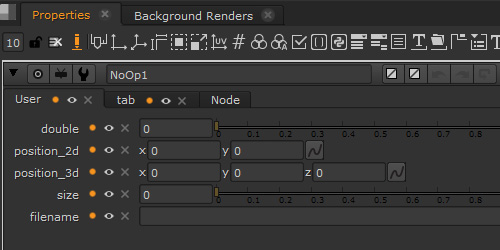

Nuke回。Nuke11.2で新しい追加された機能が、思いのほか便利だったので書いてみた次第です。便利だったのは、”カスタムパラメータの追加”です!ドラッグ&ドロップでひょいひょい追加できるようになっとる!1:Propertiesのいちばん上に”えんぴつアイコン”があるじゃろ。これポチる!2:すると横にいろいろズラーっと出てくる!3:適当にアイコン選んで、追加したいノードのプロパティにドラッグ&ドロップ!4:新しくUserタブができ、パラメータ追加された!5:もっと追加してみる!他のノードのパラメータも[...]

read moreLet’s start where we left off last time ●Bump The bump input accepts a shader that perturbs the normal for bump ma […]

Let’s start where we left off last time ●Anisotropy ・Anisotropy Sets the ratio between the width and height of the […]

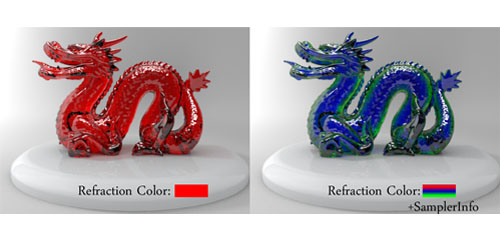

Let’s start where we left off last time ●Refraction ・Index of Refraction The amount that a ray of light bends when […]