Houdini:File Cache2.0(SOP)

Houdini19で新しくなったノードを勉強する回。 人に説明するつもりでやると、覚えるので! 取り上げるのは、File Cahce(SOP) よく使うノードだけに、早めに把握しておこうと思いまして。 印象としては、よりプロダクション仕様に […]

そういえば、6月にこんなの作ってたのでした。7月から突如SideFXのHouly Daily Challengeが始まってしまったので、記事にするのを忘れていました。そして気が付けばもう8月、時の流れは速いですね。Twitterの方には投稿していたのですけど。Coast - Making #Houdini pic.twitter.com/3wKaxY6AAT— 北川茂臣(KITAGAWA) (@shige_ktgw) June 30, 2020作業画面はこんな感じ。背景の岩はMegascanを配置したもので、レンダラはRedshiftを使って[...]

続きを読む

こんなの作ってました。作業画面はこんな。Rebelwayのチュートリアル見返してて、ふと「ちゃんと作ろう」と思って。背景はMegascan。そういえば以前のバージョンにはMistのシェルフがあったけど、今のバージョン(H18)には無いなってると思って調べてみたら、見事に無いなってた。ドキュメントのGas Mist Solverにも今後のバージョンで削除される的なことが書いてありました。Gas Mist Solverはちゃんと理解してなかったけど、なんか好きなノードだったんだけどなぁ。結局Mistに相当する煙は、WhiteWater SourceをもとにP[...]

続きを読む

ネットワークこんな。勉強になった点retentionPolyReduce(SOP)のパラメータ"Retain Density by Attribute"を活用することで、任意の箇所を任意の割合でポリゴン数を削減出来る。デフォルトでは、"retention"というアトリビュートで、削減度合いをコントロール出来る。このアトリビュートを、Paint(SOP)でぬりぬりしながら、後工程の結果を見るのが楽しい。PolyExtrude(SOP)PolyExtrude(SOP)をうまく使うと、ポリゴンラインに幅を持たせて抽出する様な用途もイケる。[...]

続きを読む

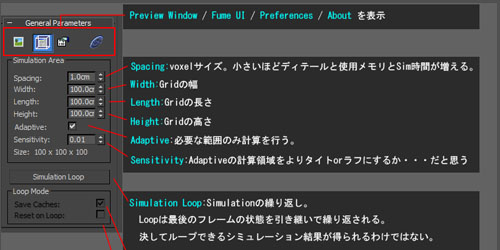

3dsMaxの流体プラグインFumeFXのメモを今回から数回に分けて公開します。改めてまとめてみると、いろいろ発見があるものですね。今回は作成時のパラメータメモバージョンは3.5です。<General Parametersロールアウト><Viewport ロールアウト>●ショートカット: = FumeFX UIを表示する間違い等ありましたら、ご指摘いただけると助かります。その1 ?,その2 ,その3 ,その4 ,その5, その6, その7, その8, その9RayFireのパラメータ意訳メモ[...]

続きを読む

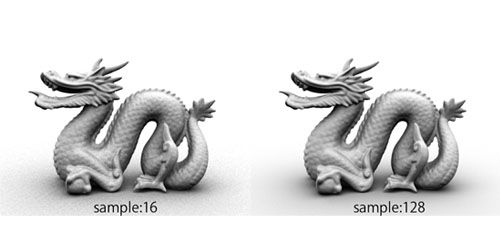

アンビエントオクルージョン(以下AO)の効果を出すことができる、Mentalrayのテクスチャノード。使用頻度は高い。テクスチャノードなので、マテリアル等に繋いで使う。下の例は、シンプルにsurfaceShaderのoutColorにつないだものです。上記マテリアルをモデルにアサインしてレンダリングすると↓アトリビュートはすべてデフォルトです。アトリビュートを見ていきます Sample値が小さいとノイズっぽい。大きいとキレイだがレンダリング時間増Bright & Dark明部と暗部の[...]

続きを読む

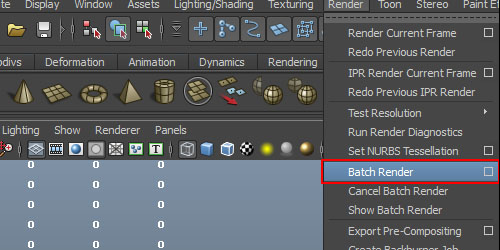

MayaのMentalRay使ったバッチレンダリングでCPUを100%使ってくれない時の対処法。「ニーズあるんじゃないって」、言われたから書きます。※ただし、記事を書くにあたって一切の確認検証をしておりません。記憶を頼りに書きました。間違ってたら指摘して下さい。 方法その1mentalRayのBatch Render Optionを開きます。->□"Parallelism"のRender Threadsがいくつに設定されているか確認します。(上絵の赤枠部分)Auto Render Threadsにチェックが入っているからといって[...]

続きを読む

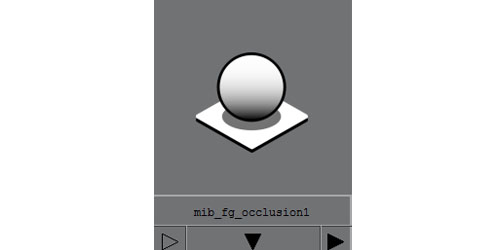

再びオクルージョンネタと言うことで、今度は『mib_fg_occlusion』ノードについて調べてみました。以前に書いた、『mib_amb_occlusion』同様、オクルージョン系のノードです。Mentalrayはオクルージョンひとつとってもいろんな方法があるので、混乱しどころだったりするのではないでしょうか。使う側からしたら、「これ使っとけばいいよ」みたいな最強のを一個だけ用意してくれればいいのにって思ったりもします。『mib_fg_occlusion』、名前に”fg”と付くとおり、FinalGatherを使ったOcclusionです。FinalGather[...]

続きを読む

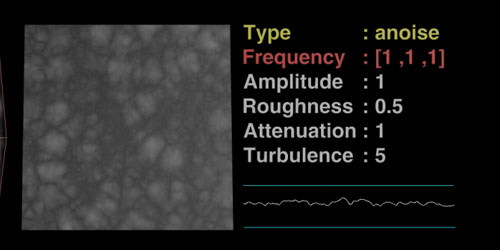

Houdiniです。Turblent Noise(VEX)についてのざっくりあれこれ。Frequency・・・周波数、値を大きくすると模様が細かくなる。Offset・・・オフセット。スライドさせる、的な。Amplitude・・・振幅の大きさRoughness・・・粗さAttenuation・・・コントラストっぽいのTurblence・・・ノイズの反復以下は、Volumeは3D noiseを、Planeは2D noiseを、Lineは1軸にnoiseを適応したものです。Perlin NoiseWiki曰く、「疑似乱数的な見た目で[...]

続きを読む

Advent Calendarの17日目に参加です。ボリュームを捻じ曲げる方法です。H19で追加されたVolume Deformer(SOP)を使わない、VOPを使った方法です。そのうち書こうと思ってたらHoudiniの進化で過去の遺物になってしまったかもしれないネタ。Volumeを変形させる方法はいろいろありますが、ここでは私が良く使うVolume Sample(VOP)を用いた方法をシンプルな例を用いて紹介します。SampleFile・・・VolumeDeformSample.hiplc使用バージョンはHoudini19.0431VOPで煙を捻じる[...]

続きを読む

Houdini勉強回。取り上げるのはForループとTimeShift(SOP)。ここで言うForループとは、Block Begin/End(SOP)ノードによる繰り返し処理のことを指しています。これとTimeShift(SOP)の併用についてがメインテーマです。上図のように、Forループ内にTimeShift(SOP)を組み込んだ場合、大抵TimeShift(SOP)が機能しないのですが、まれに機能している例を見かけ、はて?と思いリサーチしてみた次第です。結論から述べると、現状Forループ内でTimeShift(SOP)が機能するのは、以下の2パターンのみ。[...]

続きを読むHoudini19で新しくなったノードを勉強する回。 人に説明するつもりでやると、覚えるので! 取り上げるのは、File Cahce(SOP) よく使うノードだけに、早めに把握しておこうと思いまして。 印象としては、よりプロダクション仕様に […]