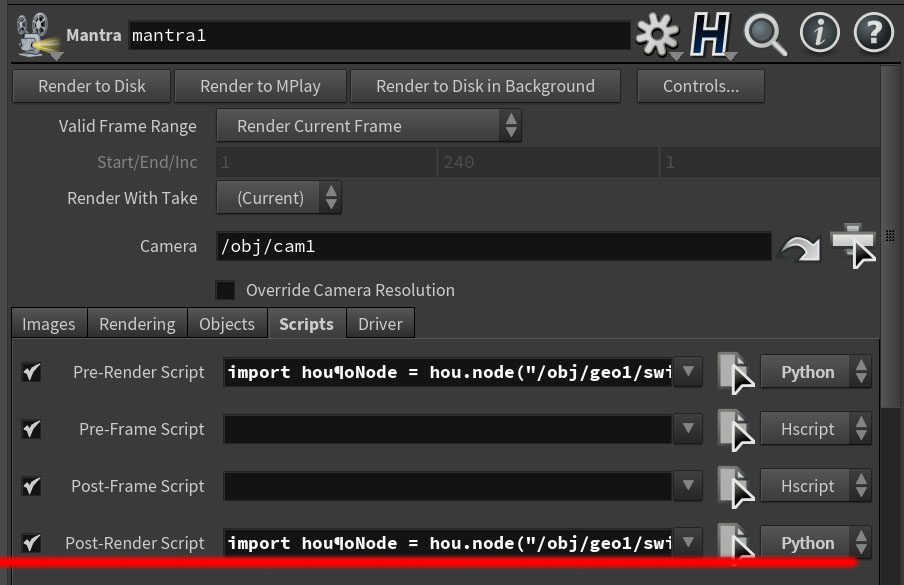

Houdini:Pre/Post Render ScriptとSwitch(SOP)

Houdini回。 Mantra(ROP)とかArnold(ROP)とかにある、Pre-Render Scriptと”Switch”を組み合わせた活用例。 作業時は軽いモデルで、レンダリング時やキャッシュ作成時は本番 […]

今回から数回に分けて『user_ibl_env』 と『user_ibl_rect』の二つのノードにスポットを当ててみようと思います。どちらもMaya2013で新たに追加されたノードです。これら「user_ibl」ノードはひとことで言うと、「FinalGatherを使わずに環境光をエミュレートするノード」でしょうか。『user_ibl』のiblはImage Based Lightingの略だそうです。『user_ibl_env』ノード、機能としては以前とりあげた、『mib_bent_normal_env』ノードに似てるかなと。1回目の今回は『user_ibl_en[...]

続きを読む

Houdiniです。MaxだとFumeとKrakatoaを覚えたエフェクト屋が一度は手を出すという、アレに私も手を出しました。Houdiniの場合、プラグインなしで作れるのはありがたいですね。・・・重いけど。大きいサイズはVimeoでみてねw流体なのにシンメトリ!・・・・・・みたいな感じにしたかったんですけど、なかなか制御が難しいですねぇ。途中から、「シンメトリじゃなくていいか!」、という心境の変化が見て取れます。まだ、加減がよくわからず、パーティクルは沢山出してます。最終的にパーティクルは30,000,000強、発生させました。一回当たり3,000[...]

続きを読む

toxikノード解説回です。今回はSwitcherです。名前の通り、切り替えるノードです。何を切り替えるのかというと、表示を、です。このSwitcherノード、入力が二つあります。PrimaryとSecondaryです。PrimaryにはImageが一つだけ、Secondaryにはいっぱいコネクトできます。これらのうち、Primaryに接続された方が表示されます。Switcherノードが持つパラメータはSelected Imageだけ。コレを切り替えることで、表示する画像を切り替えます。実際にやってみると、PrimaryとSecondaryの[...]

続きを読む

Houdini回です。VOP SOPを使って速度に色をつけます。個人的には、よく使う組み合わせです。例えば、FLIPのキャッシュデータに色つけたい時とかに使ってます。ここでは、速度によって赤青緑の3色を割り当てています。赤→青→緑の順に速度が速くなっています。VOP SOPの中身はこんな感じ。ざっくり解説すると、"global"から速度ベクトルを取得。"Lenght"ノードで速度ベクトルの大きさを求める。"fit range"ノードで範囲を調整する。"ramp parameter"ノードで範囲に色をつける。バージョンは[...]

続きを読む

ネタに困ったときのMayaトリビア Channels Box内の表示桁数を変更する↓の赤枠のところの数値の事です。デフォルトは小数点以下3桁まで表示されます。これは、4桁目で四捨五入された値で、数値としては小数点以下4桁よりも小さい値もちゃんと持ってます。それを見るには、Channel Boxのメニューから小数点以下何桁まで表示するか聞かれるので、桁数を入力。小数点以下15桁まで表示可能。数値上は同じ値なのにView上をよく見るとずれてる、なんて時にこの桁数を増やしてみると意外な誤差を発見する・・・なんてこともあったりして。[...]

続きを読む

Houdini回です。ポイントコンストレイントってみた、改!赤い球がトーラスの表面にくっついてるでしょ↓以前、 「copyノードを使ってコンストレイントっぽい事が出来た!」と書いたのですが、それ用の機能がちゃんとあったのです。Rivetノードを使うとまさに、ポイントコンストレイントができました。しかも、これShelfにあるし。見落としてました。ちなみにRivetは日本語では鋲(びょう)らしい。使い方は次の通り、1:Shelfにある"Rivet"をクリック。2:くっ付ける先のオブジェクトを選択+Endter [...]

続きを読む

今日も、Houdiniじゃ!今回は「VOPを用いたポイントの回転方法」を思いつく限り列挙したいと思います。たかが回転!されど回転!ここでは、例として下のようなジオメトリをAttribute VOP(SOP)で回転させてみました。サンプルファイル参照→Rotate_VOP_sample使用したのはAttribute VOP(SOP)、Houdiniのバージョンは14です。Attribute VOPはH13以前はVOP SOPと呼ばれていたノードです。tabメニューから作成する場合は、point vop。その1:Rotateノード[...]

続きを読む

Houdini Advent Calendar2016 16日目に参加しました。前回の続きでHoudiniのL-Systemの作例です。Sample011PermiseF-F-F-F-F-F-F-FRule 1F=F--F+F+F+F+F+F+F--FAngle45Generations1Sample012 - Koch_Curve 01コッホ曲線Permise-FRule 1F = F+F-F-F+FAngle90[...]

続きを読む

なんてことだ。記事を消してしまったようだ。なので、もう一度書き直します。Mayaのpymelでアトリビュートを調べる際はlistAttr()をつかい、メソッドを調べる際は、dir()を使う。import pymel.core as pmoObj = pm.polyCylinder(n="Cylinder", r=5, h=1,sz=1)print "アトリビュートのリスト↓"print pm.listAttr(oObj)print "使えるメソッド↓"print [...]

続きを読む

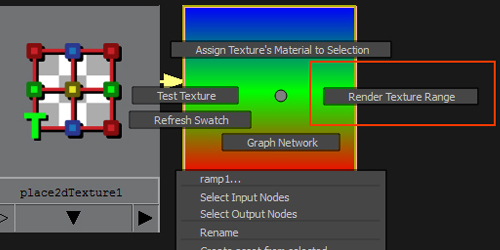

最近Houdiniネタばかりだったので、時にはMayaネタもと思いまして。久々、Mayaの小技回です。●Mayaで作ったテクスチャを書き出すMaya内部で作成したテクスチャは、ファイルとして出力することができます。例えば、NoiseだとかRampだとかをテクスチャファイルとして保存することが出きるのです。方法は、1:Hypershadeのメニューからオプションで出力イメージの解像度等の設定ができます。または・・・1:書き出したいテクスチャノードをHypershadeで選択2:右クリックメニューから”Render Texture R[...]

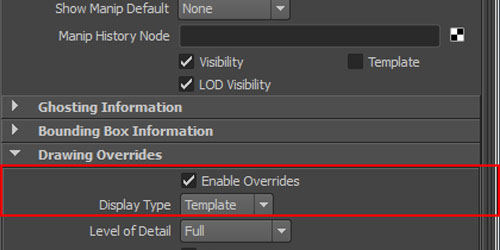

続きを読むHoudini回。 Mantra(ROP)とかArnold(ROP)とかにある、Pre-Render Scriptと”Switch”を組み合わせた活用例。 作業時は軽いモデルで、レンダリング時やキャッシュ作成時は本番 […]

こんな感じの複数枚で構成されたテクスチャを、Nukeで一枚の大きなテクスチャにする方法を教えてもらいました。 「ContactSheet」というノードを使えば、できるようです。 似た名前のノードに”Layer ContactSh […]

Houdiniノード勉強回。 Copy to Point(SOP)を取り上げます。 Houdini18でCopy to Point2.0として新しくなったノードのひとつです。 これを使うことで、ポイントごとに異なるジオメトリを簡単に配置でき […]