Houdini:SolarisでAlphaチャンネルを確認する

いまさらながら、Solarisでアルファチャンネルどうやって確認するんだろう、って思って調べたメモ。 Scene Viewの右上にカメラメニューの中に”Correction Toolbar”ってのがあって、これを有効 […]

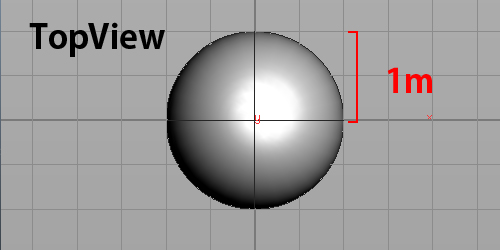

Houdini勉強中につき私的メモからの抜粋システム単位とグリッドについてのメモ。システム単位についてマニュアル曰く、「Houdiniダイナミックスはキログラム、メートル、秒の単位を使う」とのこと。システム単位を確認&変更する場合は、Unit Lenght(m)=1Unit Mass(kg) =1Houdini先生が、"長さ1"って言ったらそれは1メートルのことで、"重さ1"って言ったら1kgのこと。例えばデフォルトでSphereを作成すると、radius=1の球ができる、これは半径1mの球。boxを作成すると、siz[...]

続きを読む

HoudiniのPythonメモ。書き方とかじゃないですよー!バージョンはHoudini15.0.244.16。Python shellの起動!「window」- >「Python Shell」 or 「Alt + Shift + P」コマンドラインっぽいヤツ。1行ずつ書く。Python Source Editor現行のHoudiniセッションからコール出来るクラス、関数、変数を定義出来る。hipファイル依存でpythonを書けるってことかな。[...]

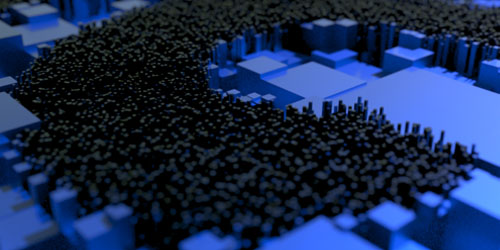

続きを読むここのところノードの話ばかりだったので、今日はScriptの話にしてみました。次のようなスクリプトを作ってみました。以前、Twitterでちょこっとツイートしたのですが、下の絵のように、2Dドット絵から3Dのドット風絵に変換するスクリプトです。(あくまで、ドットをCubeに置き換えるだけで、凸凹させるのはできません。あしからず)試しにレンダリングすると・・・もっとつくってみた。調子に乗って、さらに作ってみた。ピクセルってたら彼かな、と。えーと、スクリプトね。画像を制御するモジュールとしてPIL(Python Imagein[...]

続きを読む

Houdiniの小技集、その3です。いろいろです。選択範囲の拡張Shift +gハンドルのサイズを変更する*・・・大きく/・・・小さくサブディビジョン表示(選択)-・・・OFF+・・・ONハンドルの種類を変更Y、もしくはShift+Y。メンバーの再選択`キー・・・(グループ)選択メンバーの再選択。セレクトアイコンから右クリックメニューからでも出来る。日本語キーボードだと上手く機能しないなぁ、英語キーボードだと大丈夫なのに。と、思ってたらインディゾーンさんの[...]

続きを読む

Houdini回。ノイズ系VEXの続き。Curl Noise & Curl Noise 2Dいろいろなところで名前が登場するCurl Noise。マニュアル読んでもよく分からぬから調べた。https://www.cgarts.or.jp/report/rep_kr/rep0201.html#p3要するに、「流体っぽいノイズが生成できてオブジェクトとの干渉も可能らしい」、と。なんか、よさそげ。特に、オブジェクトとの干渉を考慮できるっぽいあたりが。やってみた。下はVelocityを可視化したものです。たしかに干渉してるっぽい。[...]

続きを読む

なんとなく、以前作った水のヤツに水車を追加してみました。シンプルな構成なはずが、ちょいちょい色んなところに引っかかってしまったので、メモがてら書いてきます。作業画面はこんな感じ。レンダラはRedshiftを使っているので、View用のマテリアルとRender用のマテリアルとを切り替えて使ってます。DOPネットワーク内はこんな感じ。コリジョンと水車と水。Feedback ScaleDOPネットワーク内で、Flipが他のシミュレーションに影響を及ぼすためには、Flip Solver(DOP)のパラメータ"Feedback Scale"の数値を設定する必要がありま[...]

続きを読む

Houdiniサンプルファイル勉強回。今回使うのは、下記のファイル。https://www.sidefx.com/docs/houdini/examples/nodes/sop/vellumsolver/CollisionDisable.html内容は、コリジョンの有効/無効についてとなっております。サンプルファイルの開き方はこちらの記事を参考。絵としては地味ですが、上図では、コリジョン用の球体が最初布にめり込んだ状態でシミュレーションが開始されている。通常であれば、めり込み部分はコリジョンオブジェクトに引っかかったような挙動になるが、ここではそれが回避されている。[...]

続きを読む

またHoudini回ですぜ、旦那!今回はこういうの。ラインをうにょ~んって伸ばします。使用するのはCurveノードとCarveノード。名前が似てて紛らわしいです。Curveノードはカーブを作るのノードで、Carveノードはスライスするノード。この二つを使うと、成長するラインが作れると。ノードの接続はこんな感じでシンプル。Carveノードのパラメータをアニメートさせると、うにょ~んとなります。シンプル故に、いろいろ使い勝手がよさそう。てな感じで今回はここまで。次回はこれを活用したレシピです!ではまた!(バージョンはH[...]

続きを読むいまさらながら、Solarisでアルファチャンネルどうやって確認するんだろう、って思って調べたメモ。 Scene Viewの右上にカメラメニューの中に”Correction Toolbar”ってのがあって、これを有効 […]