セミナ告知(5~7月)

イベント告知です。 5~7月で、セミナやります。 ですが現在告知されているセミナに関しては、すべて定員に達しているか、終了しています。 8/6(日)にまたセミナを開催します (再)7月5日(金) Houdini 16 Professiona […]

Houdiniについてくるサンプルファイルが、勉強になったので復習がてら解説してみようとてするなり。使用するサンプルファイルは、SolidFractureWeldです。https://www.sidefx.com/docs/houdini/examples/nodes/sop/solidfracture/SolidFractureWeld.html(サンプルファイルの開き方はこちらの記事参考)以前、FEMを使って同様のものを作るチュートリアルをやったのですが、今だとVellumでできるのですね。 SolidConfim SOPでTorusを[...]

続きを読む

フリーソフトであるGIMPを使って、連番画像をGIFアニメーションに変換する方法。環境はWIndows10、GIMP2.8を使用。1.まず連番画像をレイヤーとして読み込む。読み込まれた連番はレイヤーとなっている。この時レイヤーの上から下へと連番の数字が増えるように並んでいる場合がある。このままではアニメーションさせたときに逆再生されてしまう。なので、並びを逆転する。2.メニューから、を実行し、レイヤー順を逆転する。3.GIF用に最適化する。を実行。完了すると、最適化された連番が新しいウィンドウで表示され[...]

続きを読む

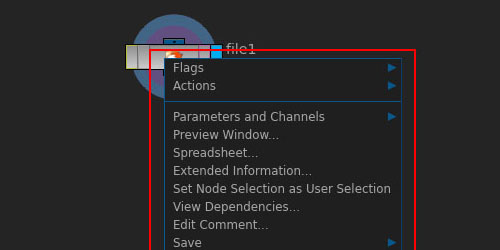

OPmenuというファイルを用いると、ノードの右クリックメニューを追加できる。以前書いたFBresと同様、Houdini起動時に、環境変数HOUDINI_PATHで指定されたパスにあるOPmenuファイルを参照します(たぶん)HOUDINI_PATHが設定されていなければ、$HOME/houdinixx.xを参照します(たぶん)(デフォルトだとHOUDINI_PATHは設定されてなかった気がします)($HOMEはwindowsの場合は、"C:\Users\<username>\Documents\"かな)参照先のパスに、OPmenuファイルがない[...]

続きを読む

Houdini回。今回はこういうヤツ。パーティクルに板を貼り付けたもので、マテリアルとテクスチャ連番画像は共通。テクスチャのシーケンス番号に対する値をパーティクルごと個別に設定しています。簡単にできるとおもってたら思いの外手間取ってしまって。いくつか試して、最終的にinline Code(VOP)を使う方法に落ち着きました。inline Code(VEX)はVOP内でVEXが書けるノードです。このノードの詳しい解説はまたの機会に回すとして、やってる事はシェーダー側でのテクスチャパスの作成です。シェーダー側で使うテクスチャのフレーム番号は、事前にPri[...]

続きを読む

FumeFXメモ、6回目です。今回はrendタブとillumタブの二つです。rendタブは質感に関する項目ですね。ちょいちょい分からないのもありますが、大目に見てください。バージョンは3.5です。=補足=※Step Size %値が少ないほどクオリティが高いというより、なめらかな結果が得られるといった方がよいかも。ブラー処理かけるの前提であえて高い値でレンダリングするのもありかも。レンダリングも早いし。 illumタブFumeに適応するライトを登録したり、そのライトについての設定をいじったりできる項目ですね。&nb[...]

続きを読む

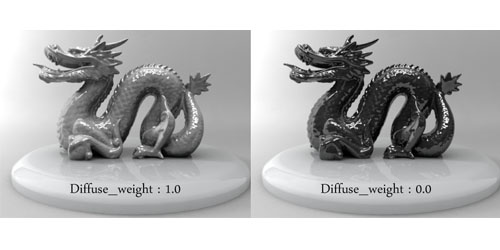

I checked and summarized "mia_material"Although there was a blank part of the knowledge which has not yet been buried, I wrote about each parameter as a memorandum.Please let me know if there are any mistakes.I used Maya2013 to my research.There are three types of "mia_material".They a[...]

続きを読む

なんとなく、以前作った水のヤツに水車を追加してみました。シンプルな構成なはずが、ちょいちょい色んなところに引っかかってしまったので、メモがてら書いてきます。作業画面はこんな感じ。レンダラはRedshiftを使っているので、View用のマテリアルとRender用のマテリアルとを切り替えて使ってます。DOPネットワーク内はこんな感じ。コリジョンと水車と水。Feedback ScaleDOPネットワーク内で、Flipが他のシミュレーションに影響を及ぼすためには、Flip Solver(DOP)のパラメータ"Feedback Scale"の数値を設定する必要がありま[...]

続きを読む

Houdini回です。今回は、かつてScatterノードに存在した"Attribute Bias"というアトリビュートについてです。Houdini13→14の変更でScatterノードが変更され、その際Attribute Biasという機能がなくなりました。どういう機能かというと、こういう機能です。ここでは、色情報をもとに発生させたpointの分布にBiasを1→0でかけています。Biasは、日本語だと「偏り」です。Biasが1の場合、赤い部分にだけpointが作られ、Biasが0になるにつれ分布が平均化されています。この機能、個人的には重宝してました。[...]

続きを読む

またtoxik回です。ニーズが多くないのは知ってるんですけどねぇ~。今回はPXLノード。"PXL"とはPixel eXpression Languageの略だそうです。(頭文字ってわけじゃないのね)ひとことで言うと、スクリプト書いたらピクセル単位で絵を操作できるよ”っていうノードです。なのでプログラム&算数の知識が要求されます。たとえば、AEでいうフラクタルノイズなんかはコレで作れます。実は、『Toxikでフラクタルノイズ作るにはどうしたらいいですかね』って質問したら、『これ使えばいいよ』って教えてもらったのです。しかしExpression書[...]

続きを読む

ネタに困ったときのオペレーション小技集 - その肆! 選択セットオブジェクトだったり、頂点だったりをSetに登録することで、選択を楽にしてくれます。何度も選択するものを登録すると、いろいろ作業が楽になります。個人的には、もう少し使い勝手よく改良してくれればなぁと。選択セットの作り方 オブジェクト / 面 / 頂点、登録したいものを選択。 を選ぶ。 "Set1"というのができる。この中に選んだオブジェクトなり、頂点なりがSetに登録される。下絵の赤枠内は順に、球オブジェクト、ボックスオブジェクトの頂点、コーンオブジェクトのエッジ、円[...]

続きを読むイベント告知です。 5~7月で、セミナやります。 ですが現在告知されているセミナに関しては、すべて定員に達しているか、終了しています。 8/6(日)にまたセミナを開催します (再)7月5日(金) Houdini 16 Professiona […]