Houdini:Damping V&W

Houdini回! Geometry Wrangle(DOP)で強制的に、アトリビュートvとwを減衰させる方法です。 「RBD PackedでPOP Drag Spin(DOP)使うとおかしなことになる」、というので、代わりになるものはない […]

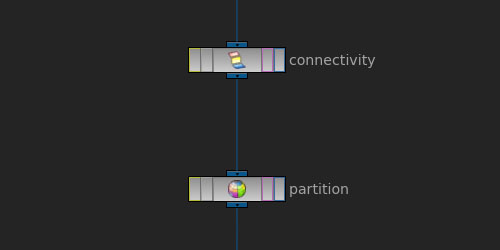

Houdini回。今回はConnectivity(SOP)とPartition(SOP)のコンボ。セットで使うことが多い気がします。Connectivity(SOP)から。Connectivity(SOP)は繋がったジオメトリのポイント(またはプリミティブ)に固有のアトリビュートを追加することが出来るノードです。繋がったジオメトリってのがポイント。例えば、他のソフトで作った破片オブジェクトをHoudiniに読み込んだら全部で一個のオブジェクト扱いだった、なんて時(あるか?)、Connectivity(SOP)を使うことで破片を区別する[...]

続きを読む

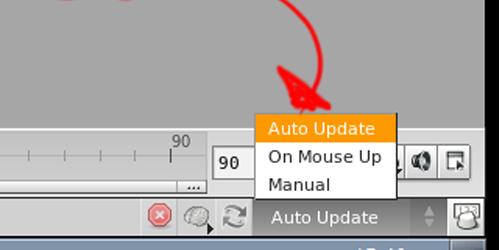

Houdini備忘録の回。Houdiniの重いシーンで、「ちょっと今はCook(計算)しないで」って時があります。そんなとき、右下にある、Auto UpdateをManualに変更すると手動更新しない限りCookしないっぽい。"Manual"の場合、更新ボタンを押さない限りシーンはCookされない。ちなみに他のモードはこんな感じ。Auto Update・・・デフォルト。自動でシーンを更新On Mouse Up・・・マウスを放したら更新。スライダぐりぐり変更する時ようかなManual・・・手動Cookモー[...]

続きを読む

またHoudini回ですぜ、旦那!今回はこういうの。ラインをうにょ~んって伸ばします。使用するのはCurveノードとCarveノード。名前が似てて紛らわしいです。Curveノードはカーブを作るのノードで、Carveノードはスライスするノード。この二つを使うと、成長するラインが作れると。ノードの接続はこんな感じでシンプル。Carveノードのパラメータをアニメートさせると、うにょ~んとなります。シンプル故に、いろいろ使い勝手がよさそう。てな感じで今回はここまで。次回はこれを活用したレシピです!ではまた!(バージョンはH[...]

続きを読む

Houdini回です。以前、煙でパーティクルを動かすってのをやりましたが、今回はそれの別解です。前の記事の時は、POP Advect by Volumeノードを使ってパーティクルを動かしました。同様の事を、VDB使って出来るっぽいです。VDB Advect Points(SOP)というノードがあって、これを使うとVDBでポイントを動かすことが出来るようです。キーワードはSOPとVDBです。VDB Advect Pointsつかってポイントを動かす部分のネットワークはこんな感じになりました。fieldをVDBに変換したら、Velフィールドがxy[...]

続きを読む

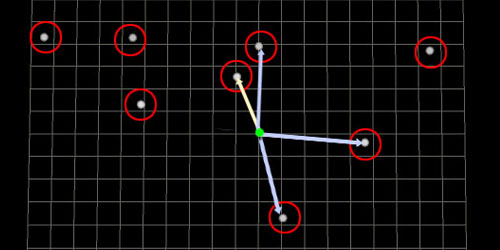

Houdini回。VEXです。今回は、評価ポイントからN番目に近いポイントを取得する方法です。評価ポイントから2番目に近いポイントや、5番目に近いポイントを取得するってことです。以前、Noiseについて調べた時の副産物だったりします。N番目の前に、もっとも近いポイントの探し方から。これはnearpoint(VEX)を使うことでわかる。もっとも近いポイントの番号を教えてくれます。下のは、それを使ってWorleyノイズを作ってるとこ。ではN番目に近いポイントを取得するにはどうすればよいのか。PointCloudOpen(VEX)とPoint Cl[...]

続きを読む

Houdini回です。VOP SOPを使って速度に色をつけます。個人的には、よく使う組み合わせです。例えば、FLIPのキャッシュデータに色つけたい時とかに使ってます。ここでは、速度によって赤青緑の3色を割り当てています。赤→青→緑の順に速度が速くなっています。VOP SOPの中身はこんな感じ。ざっくり解説すると、"global"から速度ベクトルを取得。"Lenght"ノードで速度ベクトルの大きさを求める。"fit range"ノードで範囲を調整する。"ramp parameter"ノードで範囲に色をつける。バージョンは[...]

続きを読む

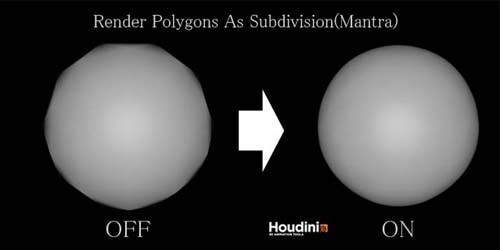

へい、Houdini回!!今回はレンダリング時にポリゴンをサブディビジョンサーフェスとしてレンダリングする方法です(Mantra)。方法は簡単!ジオメトリのRenderタブにある、"Render Polygons As Subdivision(Mantra)"のチェックを有効にするだけ。今回も簡単ですが、以上ここまで!また次回。「参考」http://sidefx.jp/doc/rendering/subdivision.html[...]

続きを読む

今回は、MayaのWrapデフォーマノードについて調べてみました。たまには基本に立ち返るのも大事かと。ここではマニュアルに従って、制御する側のオブジェクトをラップインフルエンス(オブジェクト)と呼ぶことにします。Wrapデフォーマ適応方法1:変形したいオブジェクトを選択 2:ラップインフルエンス(制御に使いたいオブジェクト)を選択 3:Animationメニューから、□作成時のオプションは、Wrapノードのアトリビュートと同じなのでそちらを参照。Falloff ModeVolumeとSurfaceの二択。Soft SelectionのVolume[...]

続きを読む

今回は『mib_twosided』ノードにしてみました。この『mib_twosided』、珍しく見れば使い方が分かるノードではないでしょうか。それでもあえて、取り上げてみます。このノードは、"twosided"という名前のとおり、法線方向見て面の表と裏に別のマテリアルだったりテクスチャを割り当てるノードですね。アトリビュートを見ると、パラメータは二つだけ。Front表面のカラーBack裏面のカラー実際に使ってみました。テスト用シーンとして、スタンフォードドラゴンに布をかぶせたものを用意しました。この布に『mib_twosided』[...]

続きを読む

Houdini Tips回。マニュアルを読んでいたら、DOPデータを参照する構文なるものがあることを知りました。ネットワークパス:名前(/データ名)例1 /obj/AutoDopNetwork:sphere_object1例2 /obj/dopnet1:pyro/densityこれつかうと、読み込み系のノードでDOPオブジェクトなりデータなりを読み込めるらしい。いろいろやってみた。Object Merge(SOP)でRBD Objectを読み込むObject Merge(SOP)でフィールドデータを読み込む[...]

続きを読むHoudini回! Geometry Wrangle(DOP)で強制的に、アトリビュートvとwを減衰させる方法です。 「RBD PackedでPOP Drag Spin(DOP)使うとおかしなことになる」、というので、代わりになるものはない […]