Maya:『mi_car_paint_phen_x_passes その1』

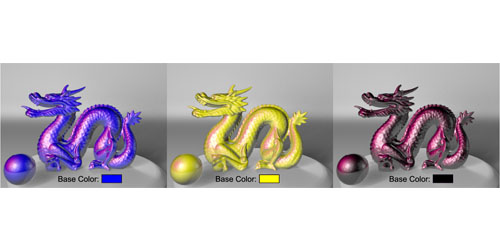

今回は『mi_car_paint_phen_x_passes』マテリアルにしてみました。 全2回くらいでまとめたいと思ってます。 その名のとおり、車の塗装をシミュレートするシェーダーです。 自分、車のマテリアルに以外は使ったことないんですが […]

Toxikノード解説回です。今回はTrackerノード。その名の通り、トラッキングの際に使用するノードです。Toxikでのトラッキングの方法については以前ざっくりやったので、今回はノードのパラメータのみ、確認していくことにします。?Aの領域にから。Tracker Analyzerってのがトラッキングポイント。"Add"ボタンで追加できる。Tracker Analyzerの左にある□はアクティブボタン。1Pointトラッキングの場合は1コ。2Pointトラッキングの場合は2コ。4Pointトラッキングの場合は4コ。Bの領域はそのパラメータ。Di[...]

続きを読む

今回は備忘録もかねて、MayaでのMotionVector素材の出力と使い方についてです。MotionVector素材とはコンポジット側でモーションブラーをかける際に必要な素材です。備忘録も兼ねているので説明は少なめに駆け足手やってきたいと思います。1:Passを追加Max:Pixel Dispの値を確認、あとで使う。2:RenderSettings の Qualityタブで MotionBlurを有効にする。Motion Blur : FullShutter Open : 1.0Shutter Close : 1.0Custom Motion Of[...]

続きを読む

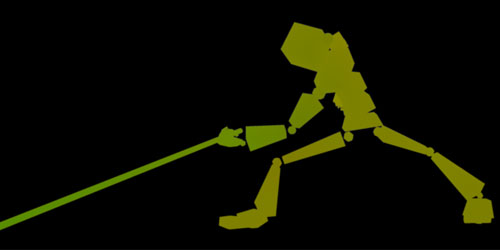

夜な夜なこんなのを作ってました。作業画面はこんな感じです。元ネタはこちら。サクッと作れて面白かったです。以下余談。最近、レンダリングにはKarmaのXPUレンダリングを使っているのですが、非常に早くていいですね。このくらいなら、Full HDサイズでも1枚30秒くらいで終わるので、おうちマシン使っても計240フレームが2時間くらいで吐き出されます。Mantraなら1枚3~5分くらい、Redshiftでも1枚1~2分くらいかかっていたイメージなので、ずいぶん早くなったなと。この手のテクノロジー進化は、時間節約になるので非常に有難いですね。[...]

続きを読む

数学回です。今回から、数回に分けて「内積」について書こうと思います。が、その前に!= 注意 =この記事には三角関数やら数式やらが頻出します。 「三角関数は医者に止められてる」、というような方は読むのをお控えください。また、一連の記事は、「内積がなんとなく分かった気になれて、3DCGで応用できそう」くらいを想定しています。 数学として内積について深く掘り下げたものではありません。玄人はサポート対象外です。また、間違い等を見つけましたら、こっそりお知らせください。 おおっぴらに間違いを指摘されると、恥ずかしさで管理人が泣きます。[...]

続きを読む

Houidini小技回、二回目!作業Viewや表示系について、いろいろです。入力順の切り替えノードを選択した状態で「Shift + R」で、入力の順番を入れ替えられます。教えてもらいました。入力順番はよく間違います。画面の入れ替え各Windowのボーダーの中央あたりをポチっとすると、画面を入れ替えられます。正直、使いません。ノードの参照被参照を視覚化Network Viewの表示オプションで可視化が可能です。まれに見ます。オプションメニ[...]

続きを読む

へい!Houdini回っす。今回も地味で簡単なヤツです。私の場合、作業してて気づくとGridがあらぬ方向を向いていることが多々あります。なぜでしょう? よくわかりません。で、毎回Grid設定をリセットしてます。Viewの右上にあるメニューから"Set Construction Plane"-> "Revert to Defaults"。これで、デフォルトに戻りました。以上、Gridが変な方向むいたときの戻し方でした。ではまた次回![...]

続きを読む

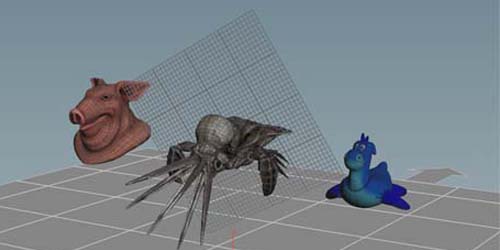

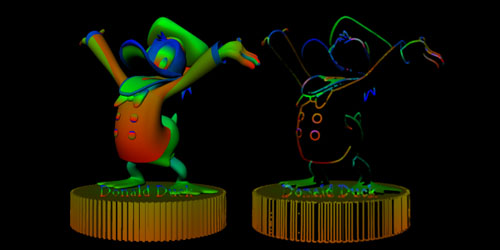

Contourの続きです。前回はContourノードの使用手順をやりました。今回はその各Contourノードを確認してきます。検証バージョンはMayaは2012の英語版です。より新しいバージョンでは設定が変更になっている可能性もありますのであしからず。 Contour Store系サンプル位置情報を格納するノード。パラメータはありません。Contour Contrast系とセットで使います。 Contour Contrast系何処にラインを描くかを定義するノード。Contour Store系とセ[...]

続きを読む

Twitterで流れてたgifが面白かったので、Houdiniでマネして作ってみた。2つの形状をブレンドして、変形の際にJiggleを適応したもの。Jiggleについてはこっちの記事でサンプルファイルをアップしています。反省点としては、作り方とネットワークが力技だったなぁ、と。形状大きさ間隔速度に依存しないスマートな作り方ができたはずだ、と。いずれリベンジを、と。[...]

続きを読む今回は『mi_car_paint_phen_x_passes』マテリアルにしてみました。 全2回くらいでまとめたいと思ってます。 その名のとおり、車の塗装をシミュレートするシェーダーです。 自分、車のマテリアルに以外は使ったことないんですが […]

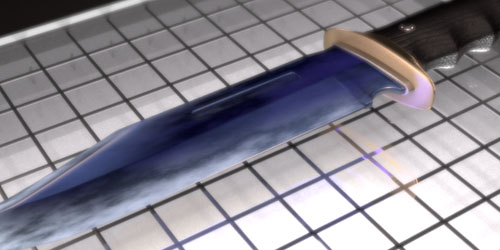

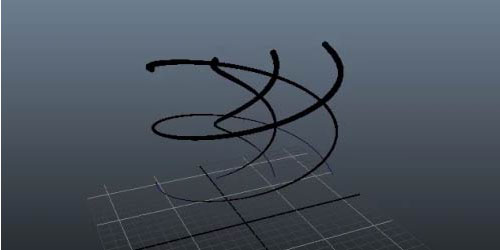

はい、Mayaで作る軌跡エフェクトの作例、2例目です。 今回はExpressionを使って軌跡を作っていきたいと思います。 Expressionといっても、それほど難しくない(と思う)ので気軽に試せるのでは、と。 前回と同じものを作るのもア […]

今回は軌跡エフェクトの作り方にしてみました。 いろんな作り方があると思うのですが、ここではMayaで作れる「簡単な方法」と「ちょっと難しい方法」の二つを、 全2回に分けて紹介してみようと思います。 1回目は「簡単な方法」から。 こんな感じの […]