Houdiniレシピ:小技その弐

Houidini小技回、二回目! 作業Viewや表示系について、いろいろです。 入力順の切り替え ノードを選択した状態で「Shift + R」で、入力の順番を入れ替えられます。 教えてもらいました。 入力順番はよく間違います。 […]

Houdiniノード勉強回。Houdini18からPaint(SOP)が、Attribute Paint(SOP)に変更されました。これはポリゴンなどに直接ペイントすることができるノードです。Houdini18で改良されたノードのひとつです。以下は、マニュアル。https://www.sidefx.com/docs/houdini/nodes/sop/attribpaint.htmlマニュアル曰く、新しくなって処理速度が速くなったり、ポイントに直接書けるようになったりといろいろ改良されてるようですが、一番すごいなと思ったのは、ネットワークの上流でポリゴン数が[...]

続きを読む

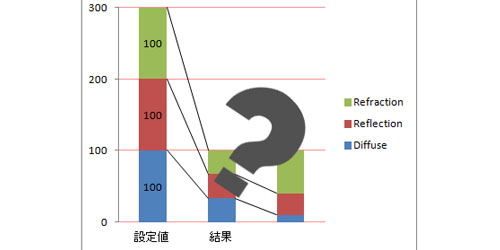

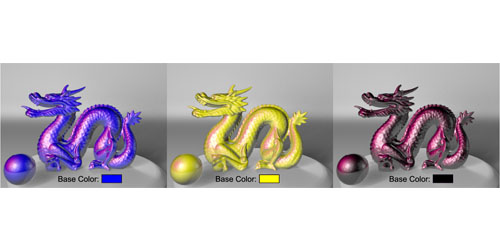

その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ 補足へ今回は、Mia_materialについての補足です。Mia_materialの特徴の一つに、エネルギー保存の法則があります。(ここではMentalrayについて述べますが、Vrayでも応用がきくと思います)エネルギー保存とかいうと、難しく聞こえますがバッサリ切って捨てると、”受けた光(エネルギー)より強くは光らない”ということです。式で書くと Diffuse(拡散) + Reflection(反射) + Refraction(透過・屈折) <=?1 (100%)そもそもDiffuse=1(1[...]

続きを読む

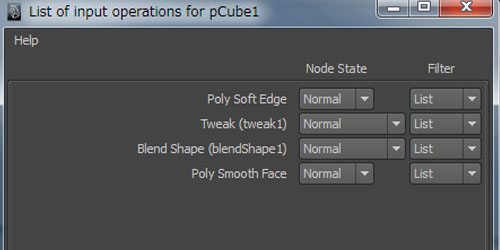

Mayaの意外と知らないかもシリーズ。『Input List』Mayaでヒストリの順番を変更したいなぁ、なんて時にお世話になる機能です。3dsMaxのモディファイヤみたいにヒストリを常に意識するわけではないMayaでは、結構マイナーな部類なのではと勝手に思い書いてみました。オブジェクトを選択し、右クリックで現れるメニューからでInput Listを表示することができます。このウィンドウでヒストリの順番を変更したり(できないのも沢山ある)、特定のヒストリのみミュートしたりもできます。セットアップではよくお世話になる機能です。「BlendShapeのヒストリ[...]

続きを読む

Houdini python memo! ver 15.0.244.16 はじめにimport hou#/objに"geo1"という名前のgeoノードを作る。oGeo = hou.node('/obj').createNode('geo','geo1')#/obj/geo1を取得oNode = hou.node('/obj/geo1')#選択したノードを取得(配列で)oNodes = hou.selectedNodes()oNode = oNodes#使えるメソッド一覧dir(oNode)#メソッ[...]

続きを読む

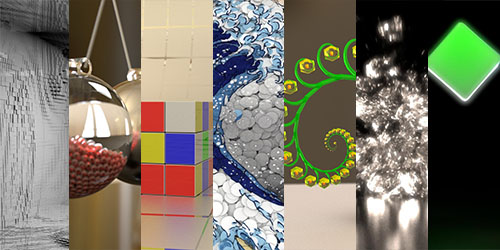

がんばって書いたHoudini入門書、「Houdini ビジュアルエフェクトの教科書」が現在発売中です。そこで宣伝も兼ねて、どんな内容か紹介したいと思います。この本はタイトル通り、Houdiniのエフェクトについて学習する事を目的とした本です。上のは、本書で作る作例の動画になります。(収録してある作例この倍くらいかな?)こういうのを作りながら、Hoduiniを学習します。内容は大きくわけて、9つのチャプターから構成されています。それぞれエフェクトの種類や機能ごとに、主題にそった内容を学習出来るようになっています。各チャプターにはチュートリアル形式の作[...]

続きを読むToxikノード解説回です。今回はTrackerノード。その名の通り、トラッキングの際に使用するノードです。Toxikでのトラッキングの方法については以前ざっくりやったので、今回はノードのパラメータのみ、確認していくことにします。?Aの領域にから。Tracker Analyzerってのがトラッキングポイント。"Add"ボタンで追加できる。Tracker Analyzerの左にある□はアクティブボタン。1Pointトラッキングの場合は1コ。2Pointトラッキングの場合は2コ。4Pointトラッキングの場合は4コ。Bの領域はそのパラメータ。Di[...]

続きを読む

壁の中から人が・・・みたいな感じで作ってみたのだけれど、どうかな?スターウォーズのハン・ソロがこんな感じでカーボンフリーズされなかったっけ?とか思いながら作ってた。 壁と顔が一体のジオメトリになってるんです。繋ぎ目なし。ちょっとサンプリング数上げ過ぎたかしら?も少し粗くすれば、逆に滑らかになったかも。実は壁薄くて、壁の下には首までありますw[...]

続きを読む

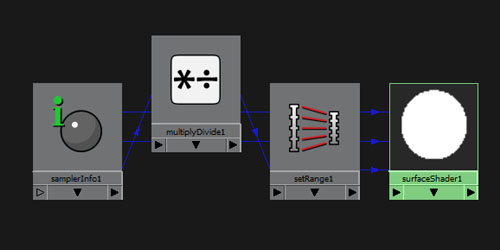

今回は「Z用マテリアルがどうしても必要。でも作るの面倒だ。」そんなときに役立つ方法です。古いバージョンのMayaでは、レンダレイヤーから右クリックでオクルージョンとかZデプスとか、プリセットで選べたのだが、いつ頃からかそれがなくなってしまいました。オクルージョンはともかくZ用のマテリアルは楽に作れただけに残念だなぁ、なんて思ってたらありました。レンダーレイヤーのアトリビュートのプリセットに残ってました。ここのLuminance Depthを選ぶと↓のマテリアルが作られます。(レイヤー内のオブジェクトに自動で割り当てられてしまうので注意)作られたマテリアルに手を加える[...]

続きを読む

今回は『mi_car_paint_phen_x_passes』マテリアルにしてみました。全2回くらいでまとめたいと思ってます。その名のとおり、車の塗装をシミュレートするシェーダーです。自分、車のマテリアルに以外は使ったことないんですが、車以外にもラメっぽい質感には使えるようです。mia_material同様、『mi_car_paint_phen』→『mi_car_paint_phen_x』→『mi_car_paint_phen_x_passes』と機能拡張されています。ひとまず、『mi_car_paint_phen_x_passes』を使えば問題ないかと。Pas[...]

続きを読む

Houly Daily Challenge Week2の感想戦。Day5 WAVE前日に発症した「何も思いつかない病」が尾を引いている感がありました。もっと抽象的なイメージにしたかったのですが、やってみると上手くまとまらず、こういった構図になりました。この日になるともう、若干いじけてDaily Winnerとか諦めてた気がします。Day6 SWINGニュートンのゆりかご。Daily Winnerで2位が取れたヤツです。ニュートンのゆりかご自体は、結構簡単に作れたのですが、イマイチ華がなかったので、球体の中にGrainを入れたのです。D[...]

続きを読むHouidini小技回、二回目! 作業Viewや表示系について、いろいろです。 入力順の切り替え ノードを選択した状態で「Shift + R」で、入力の順番を入れ替えられます。 教えてもらいました。 入力順番はよく間違います。 […]

Wrangle(SOP)のVEX例文。メモより抜粋。 よう使うglobal変数 Attribute読み書きあれこれ Pointを追加する Primitiveを追加する(Line) (ポイント0とポイ […]

AfterEffectsで作るこゆヤツ。 作成過程をStep by Stepで! Step1:花の形状のマスクを用意する Illustoratorで作ったパスを持ってくるなり、AEで下絵をトレスするなりでアニメーションさせたい […]

Houdiniです。 MaxだとFumeとKrakatoaを覚えたエフェクト屋が一度は手を出すという、アレに私も手を出しました。 Houdiniの場合、プラグインなしで作れるのはありがたいですね。 ・・・重いけど。 大きいサイズはVimeo […]

Houdini回です。 今回はカーブの接線(tangent)を取得方法を幾つか。 調べて忘れて調べてを繰り返すので、備忘録も兼ねて。 polyFrame(SOP)で接線を取得 polyFrame(SOP)を使うと […]