Houdiniレシピ:Wrangle Memo 02

Houdini回。 Wrangle(SOP)のVEX例文。メモより抜粋、その2。 その1はこちら! 入力を取得 アトリビュートを取得とか wrangleでrampを使う ざっくり手順をば! まず、rampのGUI […]

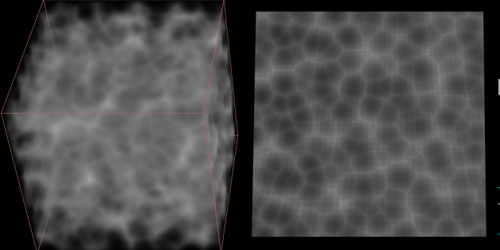

Houdini回。ノイズ系VEXの続き。(以前、調べたのはTurblent Noise)Worley Noiseいわゆるセルノイズ。各種セルノイズの基本になるっぽい。派生があるっぽいので、ちゃんと調べる。HoudiniのWorley(VEX)は出力がいっぱいある。dist1~dist4までそれぞれ結果が違う。このdistは一体何なのか?その前に、Worleyノイズとはどういうノイズなのか?調べた。むずかしそうなこと色々書いてあったが、要約すると以下のようなものと理解した。あちこちに評価ポイントをばらまいて、近い評価ポイントまで[...]

続きを読む

私も3Dフラクタルなるものを作ってみようと。シーンビューに見えてるヤツは確認用なので結構あらめ。レンダリングするとキレイ。確認用のボリュームの解像度を上げて、OpenGLレンダリング。まさかの数秒!四角いのも作ってみました。そんな感じです、ハイ。最近、更新不定期です。カンニン m(_ _)m参考https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbulb[...]

続きを読む

Houdini回。かなり前になりますがチャンネルのベイク方法について書いたのですが、CHOPのベイクがもっと簡単にできてたので備忘録も兼ねて。いつからだろ? もしかしてはじめからから? まぁ、よい。ベイク用に次のようなアニメーションを用意しました。箱がZ方向へ直進するアニメーションをキーフレームで作成して、それに対してCHOPでノイズを足したものです。キーフレームは最初と最後にのみ打ってます。この動きをベイクします。ベイクしたいチャンネルで右クリックメニューからを選択すると”Bake Keyframes on Selected[...]

続きを読む

Houdini Ver 15.0.244.16Blend Pose機能を覚えたのでメモや。この機能を使って、Mayaでいうところのドリブンキーをやってみたいと思います。こんな感じにSphereとBoxがある状態から始めてみました。Step1 : シェルフのModifyタブ -> Blend PoseシェルフのBlendPoseボタンを押した後、関連付けたいオブジェクトを選択します。最初にtargetオブジェクトを選択、次にdriverオブジェクトを選択。すると、Blen[...]

続きを読む

Houdiniノード勉強回。今回取り上げるのは、RBD Constraints From Lines(SOP)。個人的に、いつも使い方を忘れてしまうノードの一つだったりします。ノードで名前の通りRBDシミュレーション用のコンストレイントを作成するノード。RBD Constraints From Line(SOP)マニュアル曰く(意訳)、ビューポート上でラインを引くことで、破片に対してコンストレイントを作成することができるノード。以下、使い方の例。上例では、簡単に板を2枚縦に並べたものを、RBD Material Fracture([...]

続きを読む

Houdini勉強回。Houdiniについてくるサンプルファイルが、とても勉強になったので復習がてら解説してみようとてするなり。使用するサンプルファイルは、VellumSmokeSheetです。サンプルファイルの開き方はこちらの記事参考。https://www.sidefx.com/docs/houdini/examples/nodes/dop/vellumsolver/VellumSmokeSheet.htmlこんな感じに、布の下に入り込んだ空気が押し出されてブワッとなる、みたいなシミュレーションです。上図赤枠部分が、SIM前の仕込み。上図緑枠部分が、[...]

続きを読む

再びオクルージョンネタと言うことで、今度は『mib_fg_occlusion』ノードについて調べてみました。以前に書いた、『mib_amb_occlusion』同様、オクルージョン系のノードです。Mentalrayはオクルージョンひとつとってもいろんな方法があるので、混乱しどころだったりするのではないでしょうか。使う側からしたら、「これ使っとけばいいよ」みたいな最強のを一個だけ用意してくれればいいのにって思ったりもします。『mib_fg_occlusion』、名前に”fg”と付くとおり、FinalGatherを使ったOcclusionです。FinalGather[...]

続きを読む

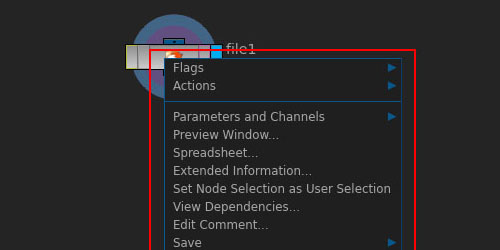

OPmenuというファイルを用いると、ノードの右クリックメニューを追加できる。以前書いたFBresと同様、Houdini起動時に、環境変数HOUDINI_PATHで指定されたパスにあるOPmenuファイルを参照します(たぶん)HOUDINI_PATHが設定されていなければ、$HOME/houdinixx.xを参照します(たぶん)(デフォルトだとHOUDINI_PATHは設定されてなかった気がします)($HOMEはwindowsの場合は、"C:\Users\<username>\Documents\"かな)参照先のパスに、OPmenuファイルがない[...]

続きを読む

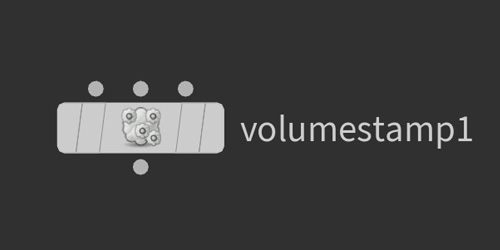

Houdiniノード勉強回。Volume Stamp(SOP)の使い方をいつも忘れるので、備忘録!!!最近、いろいろ思い出せないし、覚えられない私です。・・・老化 ∑(゜д゜υ)Volume Stamp(SOP)はCopy Stamp(SOP)のボリューム版。こんな感じに、ボリュームを複製(?)できる。上記のネットワークは次のようになっています。:Volume Stamp(VOP)で作られるボリューム全体を定義するボリュームまたはVDB:コピー先のポイント(Copy SOP同様、特定のアトリビュートを持つ場合コピーの挙動に影響を与える):コピ[...]

続きを読むHoudini回。 Wrangle(SOP)のVEX例文。メモより抜粋、その2。 その1はこちら! 入力を取得 アトリビュートを取得とか wrangleでrampを使う ざっくり手順をば! まず、rampのGUI […]

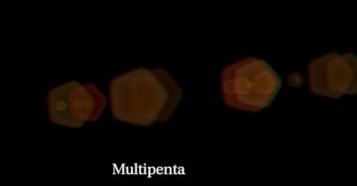

Nukeノード勉強会。 Flareノードの続きです。 Multiタブ Asymmetry repeat 暗い部分、スリットの繰り返し回数 multiplier スリット部分の暗さ fallout 減衰 angle 回転 Multiple […]

Nukeノード勉強回。 Flareノード。レンズフレアを作るノードです。ざざっとパラメータ周りを見ていきます。 Flareタブ [Position] position フレアの中心 Offset 画像の中心からのオフセット。 0はオフセッ […]

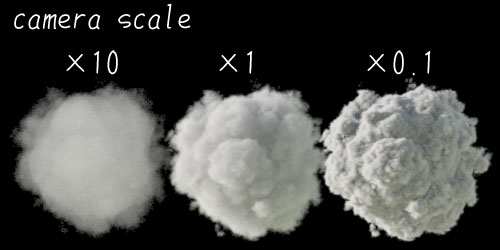

Houdini回です。 今回はカメラとスケールについて。 前提として、Maya→Houdiniにデータを持ってくると、Unitの単位の違いからスケールをかけることになります。 Mayaは1unitが1cm、Houdiniは1unitが1mな […]

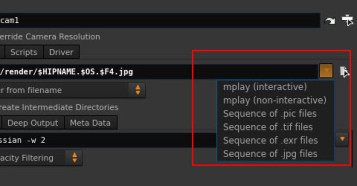

FBrenderというファイルを変更すると、レンダリング時の出力先のプリセットを追加変更することができる。 以前書いたFBresと同様、Houdini起動時に環境変数HOUDINI_PATHで指定されたパスにあるOPmenuファイルを参照し […]