スケッチ:カバ

描いた絵もアップしていきます。

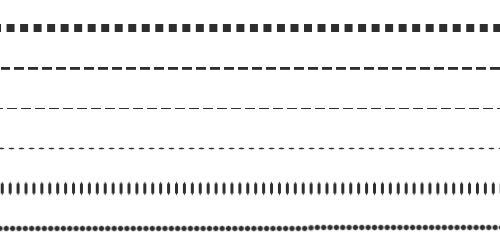

Photoshopで点線を書く方法!でブラシウィンドウを開く。(ショートカットF5)間隔の項目をぐぃっと大きくすると、点線っぽくなる。真円率を小さくすることで、円がつぶれてさらに点線っぽくなる。四角ブラシを使うことで、パーフェクト点線になる。四角ブラシはブラシのオプションから追加する。以上![...]

続きを読む

多分14からだとおもうけど、チュートリアルとかで見かけるHoudini公式の彼らに会える。Viewポート上でタブを押し、"test"と入力してみると幾つか候補が出てきます。彼らですねw。ここではフニャフニャにして遊んでます。遊べるモデルがあるというのは良いものですねwではまた次回![...]

続きを読む

Houdini回。Wrangle(SOP)のVEX例文。メモより抜粋その3。脈絡はないです。あと、時々コードが文字化けしてます。すいません。ローカル変数のマッピングi@test = 0;addvariablename(geoself(), "test", "TEST");自分で作ったアトリビュートをローカル変数として定義する。ここで定義したローカル変数は、このaddvariablenameという関数をサポートしたノードで利用可能らしい。最近の仕様では、あまりローカル変数使わないようになってるんだっけ[...]

続きを読む

Houly Daily Challenge Week1の感想戦。Day1 EARTHイベントの発表があってから初日まで時間があったので、唯一作成に2日かけることができた作品です。PintarestでEarthって検索したらこれに似たのがヒットして、いいなって思ったので作ったのです。地球アイスとコーンだけだと、華やかさが足りないと思ったので隕石とチョコチップの輪を足したのです。ですが初日からネタ被りという事故を起こしてしまいました。確か、初日の投稿でモジモジしながら回りの人の動向を伺っていたら、同じネタの作品を先に投稿されるという。Daily Winner狙っ[...]

続きを読む今回はほんに些細なTipsです。カメラのアイコンサイズの変え方です。カメラのShapeノードのアトリビュートにある、"Local Scale"というパラメータでアイコンのサイズを変更することができます。これだけ。このLocatorScaleはカメラに限ったものではなく、ライトやnullなど大きさを持たないものにあるパラメータのようです。実寸でモデルを作成した場合、アイコンが相対的に小さくなるので、そんな時はこのパラメータでアイコンを大きくすると良いですよ。(Maxに比べるとMayaはアイコンサイズの変更が少しアクセスしにくい感があります)ここから[...]

続きを読む

みなさん、Houdini回ですよ~。せっかくのHoudiniなのにずっと地味な記事ばっかり、だけど気にしません!今回はポイントばらまき系のレシピをいくつか。ビデオチュートリアルとか見てるとよく使われてるノードの組み合わせです。ジオメトリをベースにポイントをばらまきます。ばらまかれたポイントは、エミッターとして使ったり、ボロノイのポイントに使ったりと、いろいろ使えます。●"Scatter"ノードをつかった場合ジオメトリの表面にポイントが作られます。●"iso Offset"ノードと"Scatter"ノードを使った場合[...]

続きを読む

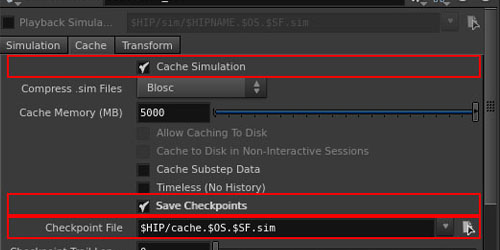

今回は、シミュレーションを途中から再開する方法です。これを使えば、エラー等でシミュレーションが止まった場合でも、最初からやり直しせずにすみます。途中からシミュレーションをするには、”シミュレーションキャッシュ”というものが必要です。DOP Networkノードに設定項目があります。1:シミュレーションキャッシュを有効にするDOP Networkにある、"Cache Simulation"を有効にします。2:シミュレーションキャッシュを保存する。"Save Checkpoints"を有効にします。"Checkpoint File"でシミュレーション[...]

続きを読む

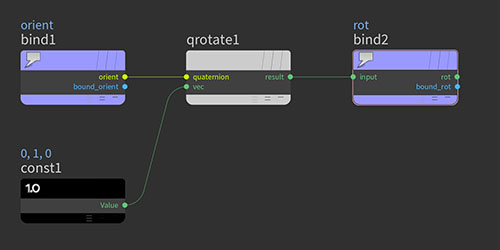

以前教えていただいたのに、毎回忘れて調べるのでここに書く。Orientをrotateに変換するVOPの場合orient(bind)を Rotate by Quaternionのquaternionに繋ぎ、qrotateのvecに何かしらのVectorデータを繋ぐ。qrotateにつなぐvectorは、上例の場合vec(0,1,0)としているが、例えば@Nにすれば結構、各ポイントでコントロール可。Wrangleの場合@N = qrotate(@orient, {0,1,0});2022/02/18追記これの活用例。サンプルファイ[...]

続きを読む

Houdiniノード勉強回。サンプルファイル->WedgeTOP_Sample.hiplcHoudini17.5から追加されたPDG。タスク管理やディペンデンシーを管理する機能です。まだ私もあまり、使いこなせてないのでメモも兼ねて書いてきます。Wedge(TOP)は、パターン出しとかをTOPで制御するときに使うやつで、Wedge(ROP)のTOP版。以下、使用例。Pyroのシミュレーション違いを5パターン、ローカルで作ってみます。こんな感じ。最初に、Wedgeの対象にTab Menuから"Pyro Configure Billowy Smo[...]

続きを読む