Maya:Brick Map

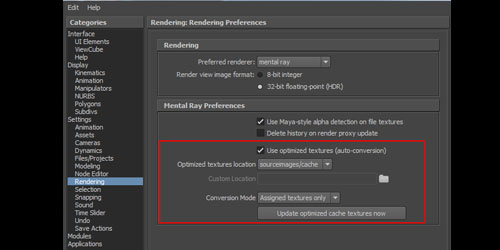

テクスチャが重すぎてレンダリングできないっ、って時に以下の設定をしてテクスチャを最適化すると解決するかも。 テクスチャサイズはでかくなる一方ですし。 プリファレンスから設定します。 Windows –>> Setti […]

へい!Houdini回っす。今回も地味で簡単なヤツです。私の場合、作業してて気づくとGridがあらぬ方向を向いていることが多々あります。なぜでしょう? よくわかりません。で、毎回Grid設定をリセットしてます。Viewの右上にあるメニューから"Set Construction Plane"-> "Revert to Defaults"。これで、デフォルトに戻りました。以上、Gridが変な方向むいたときの戻し方でした。ではまた次回![...]

続きを読む

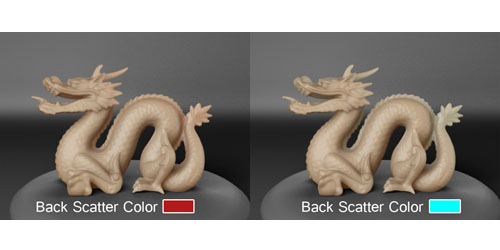

『miss_fast_skin_maya』の続きです。 Subsurface Scattering LayerBack Scatterはオブジェクトの背後から透過してくる光の効果とでも言いましょうか。太陽に手をかざしたときに輪郭が透けて見えるあれです。なので、オブジェクトの向こう側に光源を置く必要があります。バックライトというやつですね。Back Scatter Color透過してきた光の色かな。Back Scatter WeightBackScatterのウェイト。EpidermalとかSubdermalのとこのWeightと同じですね。この値[...]

続きを読む

前回に引き続き、「内積」についてです。内積を上手に使うと、角度を知ることができます。今回は、その辺りに焦点を絞って書いてみたいと思います。また、3DCGでは、角度を知るために内積が沢山使われています。後半でその辺りの簡単な活用例をいくつか取り上げたいと思います。が、その前に!ここで内積についての情報を少々。内積のことをスカラー積とも呼びます。これは内積の計算結果がスカラー値になるからだと思われます。スカラー値ってのは普通の数のことです。ベクトルが複数の値で構成され、向きや速度、大きさといったものを同時に表すのにたいして、単に大きさや量[...]

続きを読む

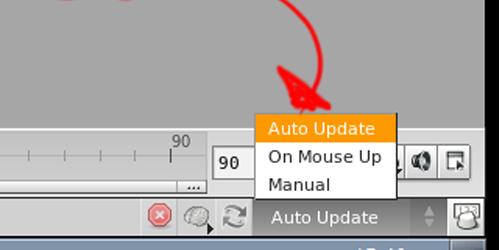

Houdini備忘録の回。Houdiniの重いシーンで、「ちょっと今はCook(計算)しないで」って時があります。そんなとき、右下にある、Auto UpdateをManualに変更すると手動更新しない限りCookしないっぽい。"Manual"の場合、更新ボタンを押さない限りシーンはCookされない。ちなみに他のモードはこんな感じ。Auto Update・・・デフォルト。自動でシーンを更新On Mouse Up・・・マウスを放したら更新。スライダぐりぐり変更する時ようかなManual・・・手動Cookモー[...]

続きを読む

Houdini回Cureve(SOP)で、あとからコントロールポイントを増やす方法が分からなかったので調べた。答えは、カーブを選択してEnter! & Shiftを押しながら、クリック!途中にポイントを挿入することも、端点からカーブを伸ばすことも出来ました。わざわざ調べたのですが、よくよく見るとView上に書いてた。ちゃんと見なきゃだめですね。以上、また次回![...]

続きを読む

Houdini回。ノイズ系VEXの続き。Curl Noise & Curl Noise 2Dいろいろなところで名前が登場するCurl Noise。マニュアル読んでもよく分からぬから調べた。https://www.cgarts.or.jp/report/rep_kr/rep0201.html#p3要するに、「流体っぽいノイズが生成できてオブジェクトとの干渉も可能らしい」、と。なんか、よさそげ。特に、オブジェクトとの干渉を考慮できるっぽいあたりが。やってみた。下はVelocityを可視化したものです。たしかに干渉してるっぽい。[...]

続きを読む

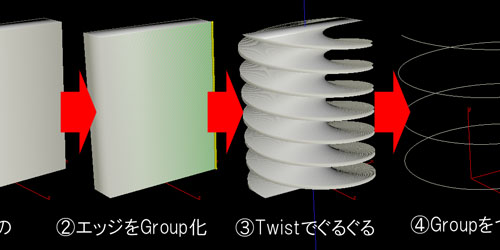

前回に引き続き、Houdiniによるスパイラルカーブの作り方。何の役に立つのかは・・・???その②これは、まっすぐなラインを引いて、pointノードでらせん状にしてますね。前回書いた方法と似てます。直線をぐるぐる巻くか、ぐるぐる巻いた円を伸ばすかの違いですね。sinとcos使ってグルグルまわしてます。実はオーソドックスな方法だったりして。Mayaとかでもsinとcos使って螺旋が作れますしね。その③三つ目は、ちょっと違った方法にしてみた。概要を書くと、①箱を用意して、②縦のエッジにあるポイントを[...]

続きを読むHoudini回。六角形の作り方、いろいろ。Divide(SOP)のComute Dualを使う方法細かく見てみます。まずグリッド平面に対して、”Compute Dual”設定を有効にしたDivide(SOP)をコネクトすると、こうなります。六角形は出来たが、斜めっているので、Transform(SOP)のShearを使ってまっすぐにします。ちょっと縦に長い気がするので、Transform(SOP)でちょっと縦につぶします。最後に、四角い範囲だけ残せば完成。このサンプルファイルはこちら球体に対してDivid[...]

続きを読む

Houdiniについてくるサンプルファイルが、勉強になったので復習がてら解説してみようとてするなり。使用するサンプルファイルは、SolidFractureWeldです。https://www.sidefx.com/docs/houdini/examples/nodes/sop/solidfracture/SolidFractureWeld.html(サンプルファイルの開き方はこちらの記事参考)以前、FEMを使って同様のものを作るチュートリアルをやったのですが、今だとVellumでできるのですね。 SolidConfim SOPでTorusを[...]

続きを読む

前回に引き続き、内積についてです。前回は内積を使って角度を知る方法についてでしたが、今回はベクトルの大きさについてです。内積を上手に使うと、任意のベクトルが別のベクトルに落とす影の大きさを知ることができるのです。・・・なんのこっちゃですかね。初回のトロッコの例で、斜めに押す力(ベクトルa)の中にトロッコを動かす力(ベクトルb)がどれだけ含まれているかを求めました。cosを使って|a|cosθでしたね。この|a|cosθの値を知りたい時にも内積が使える、そういうことです。内積の定義式は、|a||b|cosθでしたね。ここで、ベクトル[...]

続きを読むテクスチャが重すぎてレンダリングできないっ、って時に以下の設定をしてテクスチャを最適化すると解決するかも。 テクスチャサイズはでかくなる一方ですし。 プリファレンスから設定します。 Windows –>> Setti […]

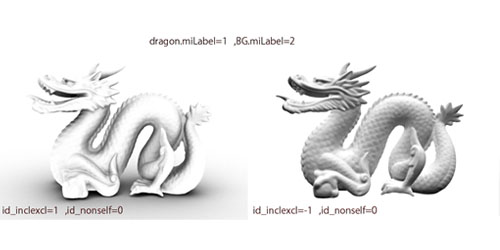

前回に引き続き、『mib_amb_occlusion』のパラメータについてです。 残りは”id_inclexcl”と”id_nonself”。 どちらもIDによって、オクルージョン効果を管理す […]

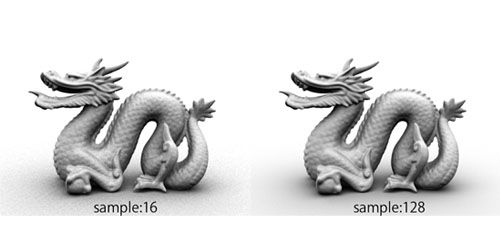

アンビエントオクルージョン(以下AO)の効果を出すことができる、Mentalrayのテクスチャノード。 使用頻度は高い。 テクスチャノードなので、マテリアル等に繋いで使う。 下の例は、シンプルにsurfaceShaderのoutColorに […]

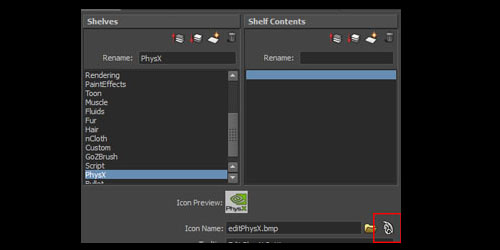

Mayaの意外と知らない機能、『Factory Icon Browser』 もっとも自分も教えてもらったクチですが・・・。 これ何かというと、Mayaで使われているアイコンを閲覧できる機能です。 自分で作ったツールにMayaのアイコン使いま […]

今回は『mib_bent_normal_env』についてです。 Mentalrayのノードの一つです。 これ、個人的にはかなり使えるノードだと思うのですが、そのわりに情報が少なくい。 英語だと参考サイトはいくつかあるんですが、日本語だともう […]

ShadingSwitchノードについて。 このShadingSwitchノード、ひとことで切って捨てると『ジオメトリごとに出力を切り替えるノード』です。 出力のチャンネル数ごとに、Single、Double、Triple、Quadと4種類 […]