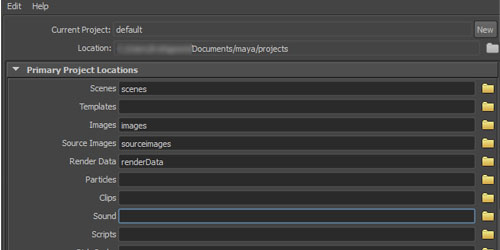

Maya:ProjectSetと相対パス

今回は相対パスについて書いてみようと思います。 Mayaで相対パスを設定する前に、プロジェクトフォルダを確認しましょう。 プロジェクトフォルダというのは、メニューの File->ProjectWindow もしくは File-> […]

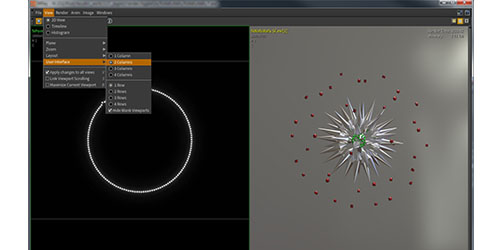

Houdiniレシピ回!こういうヤツです。徐々に効果が薄れていくよーなヤツです。尾を引く残像効果?上映像では情報が多いので、解説用にシンプル(gif-01)んもっとシンプルに!(gif-02)下のように色の残像効果を作るのが今回のコアです。この残像っぽい色情報をもとに変形や移動をしたのが上記の例です。ネットワークはこんな感じ(上記 gif-01のネットワークです)Solver(SOP)内でAttribtransfer(SOP)を使って、毎フレーム色情報を転送しています。残像っぽい効果の肝になるの[...]

続きを読む

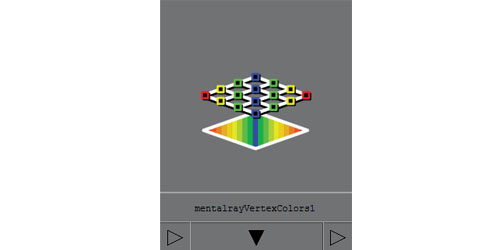

今回は、『mentalrayVertexColors』ノードについてやってみようと思います。このノードは、ひとことで言うと、mentalrayで頂点カラーをレンダリングできるようにするノードです。コネクトや作業手順等々、いろいろ面倒なノードのひとつだと思います。アトリビュートも"cpvSets"ひとつしかないので、Mentalrayで頂点カラーをレンダリングするまでの手順をやっていこうと思います。(ちなみにSoftWareレンダーの方は知りません)Mayaは2012の英語版を使用しています(日本語ユーザーの方ごめんなさい)↓のような平[...]

続きを読む

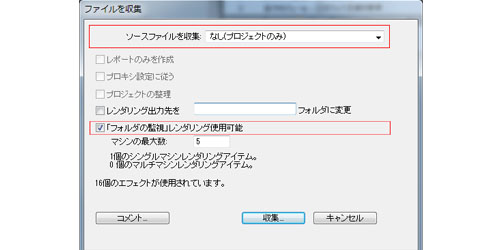

たまにはMaya以外のことも書こうと思いまして。なので今回はAfterEffects(以下AE)のちょっとしたTipsです。AEの「フォルダの監視」機能を使って、複数のプロジェクトを順次レンダリングする方法を。「レンダリングしたいシーンファイルいくつもあるなぁ。帰りにまとめてレンダリングしたいな~」、なんて時に使ってます。BackBurner等のレンダリング管理ツールを使うという方法もあるかと思いますが、今回は標準機能のみで出来る方法ということで、こちら。① レンダリングキューを作成当たり前ですが、レンダーキューがないとレンダリングできません。② ファイルを[...]

続きを読む

Houdini回。CHOPのjiggleでぷるんぷるんさせてみた。ネットワーク全体はこんな感じ。割とシンプルなネットワークで、面白い効果が得られるものだなぁ、と。プルプルした動きを作っているのはノードchannel1が参照している、Chopnet1の中身で・・・、以下略!詳しくはファイル参照! 手抜きじゃないよ!!!Sample File : jiggle_v01_sample.hiplc[...]

続きを読む

記事書くヒマがない!そんな時のためにストックしといたHoudini小技回!Houdiniのちょっとした機能とかそういのです。Mplayに沢山読み込む一つのMplayに異なるシーケンス画像を複数読み込んで比較することが出来る。読み込む際にはメニューのを使う。複数読み込んだら、今度はメニューのからレイアウトを選択。これで複数を同時に表示比較できる。UIのサイズを変更するタブレットとかノートPCとか、4KディスプレイとかでHoudini起動すると、UIが小さすぎたりします。UiサイズはPreferenceの設定から変更で[...]

続きを読む

NukeのPythonメモGUI操作からPythonコマンドを調べる「Edit」->「Preferences」->Panels->"Script Editor"->echo python commands to output windowをON。次にclear input windows on successful script executionをOFF。次に、タブがあるところ適当に右クリックして、これで、GUI上の操作がScript Editorの上半分に表示される。Pythonを書くScript Editorの下半分[...]

続きを読む

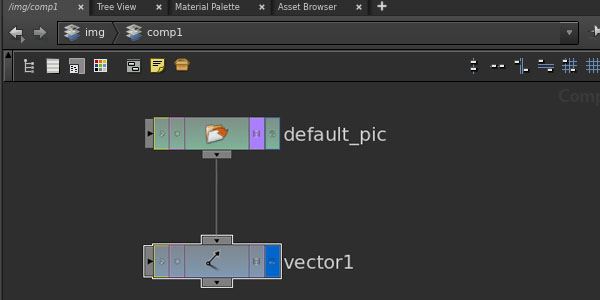

今回は、HoudiniでのLUTの作成と適応についてです。もっとも、管理人はLUT作ったことないんですけどね。なので、いずれ来るかもしれない時に備えての備忘録です。HoudiniでLUT作成はCOPで行います。COPでうにゃうにゃとノードを組んで、LUTを作ったら出力したい場所のノードを選んで、右クリック→"Save LUT..."出力先等を決めて、Save。作ったLUTは、同じくCOPのComposite Viewで適応できる。Composite Viewの右下[...]

続きを読む今回は相対パスについて書いてみようと思います。 Mayaで相対パスを設定する前に、プロジェクトフォルダを確認しましょう。 プロジェクトフォルダというのは、メニューの File->ProjectWindow もしくは File-> […]

今回は『mip_cameramap』のアトリビュートについて調べてみました。 このノードはカメラから見たプロジェクションマップを実現するノード、とで言いましょうか。 bent_normalの回ではmip_matteshadowと併用して、簡 […]