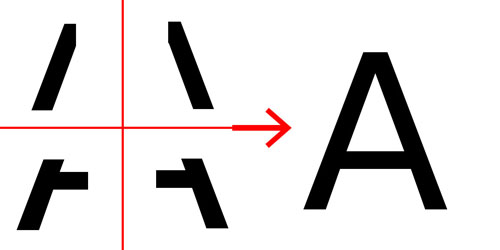

toxik:[PXL]

またtoxik回です。 ニーズが多くないのは知ってるんですけどねぇ~。 今回はPXLノード。 “PXL”とはPixel eXpression Languageの略だそうです。(頭文字ってわけじゃないのね) ひとことで […]

Houdiniで波と渦のデフォームアセットを私も作ってみんとてする也!!いつか自分でも作ってみたいと思っていたので、今回挑戦してみた次第です。Houdini上で動かしてみたのがこちら↓ VimeoでHDサイズのが見れます。 ゼロから作り始めるのは私には難しかったので、今回、「CGWORLD (シージーワールド) 2015年 03月号 vol.199」023~024ページを参考にさせていただきました。下の表紙の号です。恐縮ですがこの場を借りて、記事寄稿者様にお礼を!「ありがとうございました、大変参考になりましたm(_ _)m」作成にあた[...]

続きを読む

夜な夜なこんなのを作ってました。作業画面はこんな感じです。元ネタはこちら。サクッと作れて面白かったです。以下余談。最近、レンダリングにはKarmaのXPUレンダリングを使っているのですが、非常に早くていいですね。このくらいなら、Full HDサイズでも1枚30秒くらいで終わるので、おうちマシン使っても計240フレームが2時間くらいで吐き出されます。Mantraなら1枚3~5分くらい、Redshiftでも1枚1~2分くらいかかっていたイメージなので、ずいぶん早くなったなと。この手のテクノロジー進化は、時間節約になるので非常に有難いですね。[...]

続きを読む

FumeFXのPreviewを出力する方法。FumeのUIメニューから、Preview->Make Preview。同じくPlay Previewで作ったPreviewを確認出来る。実は知ったのはFume使い始めてかなりたった頃でして・・・、うっかりです。普通にメニューにあるのに見えてなかったです。Fumeは使ってて、レンダリングよりプレビューの方がかっこいい!って思うことも時々あったりして・・・困りますよねw その1 ,その2 ,その3 ,その4 ,その5, その6, その7, その8, その9[...]

続きを読む

その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ 補足へ3回くらいで終わるかな、なんて軽く考えていたのを後悔してたりします。前回までで、だいたい全パラメータの半分が終わったくらいでしょうか。峠は越えた気でいます。では、引き続きmia_material_x_passesのパラメータを確認していきたいと思います。「Indirect Illumination Options」から。このあたりから、普段使わない(=あまりよく分からない)パラメータが出てき始めますね。不備、勘違い等ありましたらご指摘ください。ちなみに、mentalrayについて調べるとき、Maya系[...]

続きを読む

Houdiniノード勉強回。サンプルファイル->WedgeTOP_Sample.hiplcHoudini17.5から追加されたPDG。タスク管理やディペンデンシーを管理する機能です。まだ私もあまり、使いこなせてないのでメモも兼ねて書いてきます。Wedge(TOP)は、パターン出しとかをTOPで制御するときに使うやつで、Wedge(ROP)のTOP版。以下、使用例。Pyroのシミュレーション違いを5パターン、ローカルで作ってみます。こんな感じ。最初に、Wedgeの対象にTab Menuから"Pyro Configure Billowy Smo[...]

続きを読む

こんな感じの複数枚で構成されたテクスチャを、Nukeで一枚の大きなテクスチャにする方法を教えてもらいました。「ContactSheet」というノードを使えば、できるようです。似た名前のノードに"Layer ContactSheet"というノードがありますが、こちらはAOVを一覧で確認できるノードですね。私は何となく使っていたのでこの二つの区別が付いてなかったです。ContactSheetノードの使い方は、(1)つなげたい画像をContactSheetノードの入力にガジガジ繋いで、(2)パラメータで解像度と枚数&並びを設定。これでO[...]

続きを読む

BackBurner使ってて、こんな↓表示になった場合に治るかもしれない対処法。INF @ # $ message missing: 1047 $ # @INF @ # $ message missing: 1050 $ # @INF @ # $ message missing: 1205 $ # @INF @ # $ message missing: 1135 $ # @上位バージョンをインストールし、その後下位バージョンをインストールし直した場合、このようなエラーが出るように思います。対処として、以下のパスにある"backburner"フォル[...]

続きを読む

Houdini回。前回に引き続き、Fog Rayを作る方法、別解!普通にVolume使ってもFog Ray作れるのでは、と思ってやってみた。アルファめちゃ薄いけど、っぽいものは出来たかなと。以下、手順をStep by Stepで。1:スポットライトを作成する。Fog Rayの光源ですね。基本、この光に照らされた範囲がFog Rayになります。2:Volume(SOP)でFogを作成するFogRayを作りたい領域にFogを作成する。ここでは、安直にVolume(SOP)を使った。普通にBox型でも良いですが、ライ[...]

続きを読む

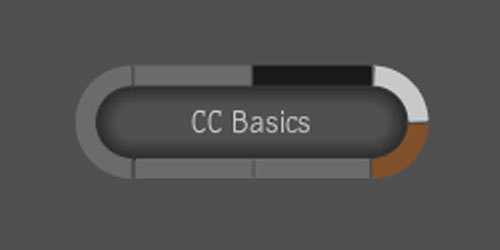

toxikノード解説の回です。今回は CC Basicsカラコレ、色調整用ノードです。マニュアル曰く、「カラコレする時はシーケンスのどの部分を使って作業するか大事です。(中略)一般的に、Hue(色相)を調整する前にsaturation(彩度)の調整すべきじゃないよ。なぜならHue(色相)の変更はSaturation(彩度)に影響するから」(管理人訳)、だそうです。ノード確認してきます。入力は、"Imput Image"と"Masking"の二つ。反してDetail Areaは盛りだくさん。Ranges絵のどの範囲を調整するか。以降[...]

続きを読む

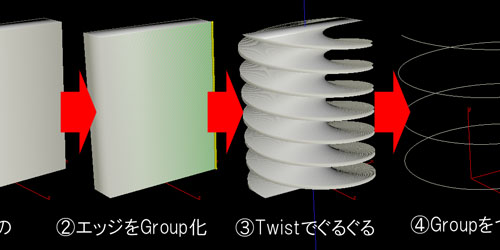

前回に引き続き、Houdiniによるスパイラルカーブの作り方。何の役に立つのかは・・・???その②これは、まっすぐなラインを引いて、pointノードでらせん状にしてますね。前回書いた方法と似てます。直線をぐるぐる巻くか、ぐるぐる巻いた円を伸ばすかの違いですね。sinとcos使ってグルグルまわしてます。実はオーソドックスな方法だったりして。Mayaとかでもsinとcos使って螺旋が作れますしね。その③三つ目は、ちょっと違った方法にしてみた。概要を書くと、①箱を用意して、②縦のエッジにあるポイントを[...]

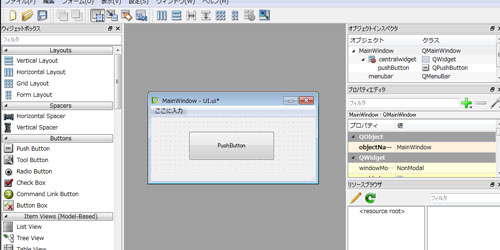

続きを読む今回はプログラム系、特にユーザーインターフェース周りのお話です。 ここでは、 Python & QtDesigner & Pysideを使った作例をば。 最近の3DCG系ソフトはだいたいPythonをサポートしているので、多 […]