Houdiniレシピ:小技その肆

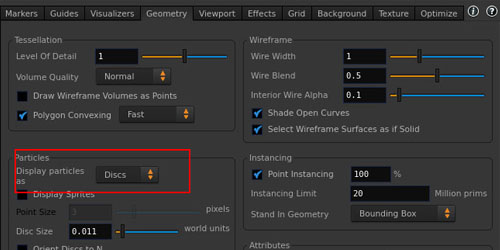

ネタに困った時の小技回(Houdini) PscaleをView上で確認する Pointの大きさのアトリビュート、pscaleをView上で確認する方法です。 display Options -> Display particlesを […]

NVIDIA OptiX denoiser!これもHoudini17で気になっていた機能です。レンダ画像から、ノイズを減らしてくれる機能!たしかArnoldでは少し前に実装されてて「いいないいなぁ」と思ってたのですが、ついにHoudiniにもキタ!http://www.sidefx.com/docs/houdini/render/optixdenoiser.html以下、マニュアル見ながらやってみた。1:まずPluginをダウンロードするHoudiniのUIからダウンロードできるようです。メニューの[...]

続きを読む

がんばって書いたHoudini入門書、「Houdini ビジュアルエフェクトの教科書」が現在発売中です。そこで宣伝も兼ねて、どんな内容か紹介したいと思います。この本はタイトル通り、Houdiniのエフェクトについて学習する事を目的とした本です。上のは、本書で作る作例の動画になります。(収録してある作例この倍くらいかな?)こういうのを作りながら、Hoduiniを学習します。内容は大きくわけて、9つのチャプターから構成されています。それぞれエフェクトの種類や機能ごとに、主題にそった内容を学習出来るようになっています。各チャプターにはチュートリアル形式の作[...]

続きを読む

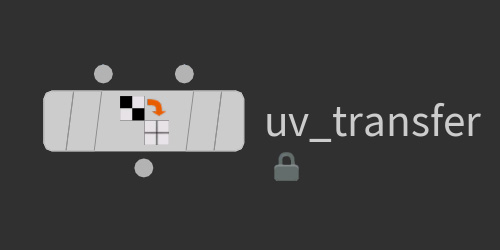

Houdiniノード勉強回。Labs UV Transfer(SOP)UVの転送。以前これについての記事を書いたが、それのすごい版!トポロジが異るジオメトリに対して、いい感じにUVを転送してくれる。ひとまずVDBを介して低解像度ポリゴンを生成して、UVを転送してみるとその制度が分かる。中身をざっと確認してみると、手法的には以前書いた記事の中の、XYZ Distanceを使う手法と基本は同じで、UVのアイランド毎にUV転送を行っています。あとプラスアルファとしてUVの境界部の処理が付いている感じでしょうか。いつのまにこんな便利ノードが、と思うくらい[...]

続きを読む

若干、いまさら感のあるDifferential Curve Growthです。日本語だと・・・なんでしたっけ?Differential Growth系は手法が沢山あるのですが、今回はその中で最も簡単でシンプルな、Relax(SOP)とSolver(SOP)を使う方法を採用しました。めんどくさい処理は全部Relax SOPがやってくれます。わたし好み。いずれ、Differential Growthについてまとめたいなと思っているので、詳細はその時にでも。と、思いましたが、Entagma先生が解説されてましたね。そちら載せときます。他の処理で、少し手[...]

続きを読む

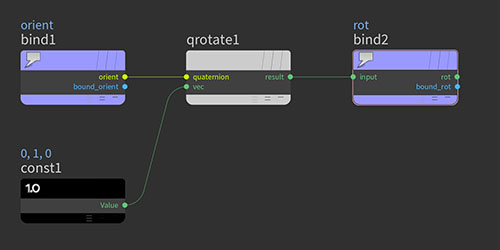

以前教えていただいたのに、毎回忘れて調べるのでここに書く。Orientをrotateに変換するVOPの場合orient(bind)を Rotate by Quaternionのquaternionに繋ぎ、qrotateのvecに何かしらのVectorデータを繋ぐ。qrotateにつなぐvectorは、上例の場合vec(0,1,0)としているが、例えば@Nにすれば結構、各ポイントでコントロール可。Wrangleの場合@N = qrotate(@orient, {0,1,0});2022/02/18追記これの活用例。サンプルファイ[...]

続きを読む

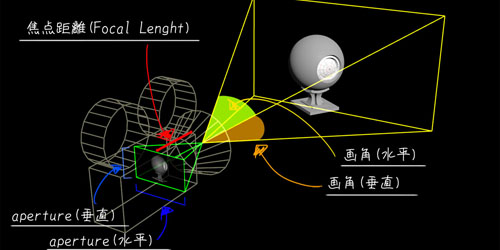

ネタに困ったときの小技その陸! テクスチャが表示されない時↓絵のようにテクスチャのサムネイル(Swatch)が表示されない場合の対処法。サムネイル(Swatch)をダブルクリックするといいよ。これだけ。そもそも、サムネイル(Swatch)が表示されないのはテクスチャサイズがあるサイズよりも大きい場合。そのサイズはPreferencesから変更可能。PreferencesのDisplay項目。でサイズを指定。2k x 2kの場合、2k四方のサイズを超えるテクスチャのサムネイル(Swatch)は表示されない。 カメラを一個前の[...]

続きを読む

Houidini小技回、その6Image Color PickerColor Editorの右上部にあるボタンを押すと、画像から色をピックするモードに切り替わります。任意の画像を読み込んで、それから色をピックできます。これ最近、知りました。カメラのハンドルツールで表示される赤枠カメラのハンドルツールでビュー上に表示される赤枠。これをグリグリいじると、レンダリング時の上下左右のCropができます。パラメータの〜Cropが操作できていた。これ、操作したことなかった。疑問にも思ってなかったヨ。MplayのDisconentプレビューで作成したMpa[...]

続きを読む

意表を突いて、Photoshopネタです。今回はハーフトーンの作り方を!こいうの!Step:01まず、Gray平面を用意します。Step:02Step:03カラーハーフトーンの設定は次の通り。ハーフトーンスクリーンの角度をすべて同じにします。Step:04黒いハーフトーンができます。Step:05好きな色に変えて出来上がり。以上!では、また次回![...]

続きを読む

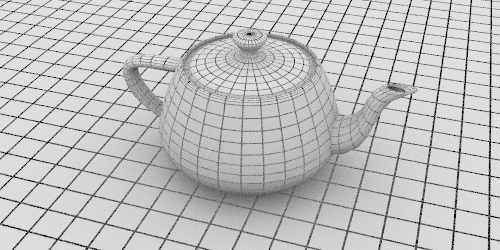

今回は、ワイヤーフレームでレンダリングする方法です。こういうのを出力したいのです。主にメイキング作成時によく使います。それ以外での使い道が果たしてあるのか!?ワイヤーフレームを出力するには、wireframeノードを使います(名前そのままですね)ここでは標準のCrayマテリアルにWireframeノードの要素を追加するかたちで使用しています。以下、マテリアルのネットワークです。こんな感じです。wireframeノード単体でもラインの色調整は出きるのですが、そのままだと黒地白ラインなので、rampノード使って反転し白地黒ラインにしてます。(もしくはco[...]

続きを読むネタに困った時の小技回(Houdini) PscaleをView上で確認する Pointの大きさのアトリビュート、pscaleをView上で確認する方法です。 display Options -> Display particlesを […]