『内包表記』って便利 by Python

Pythonには”リスト内包表記”なるものがあるそうな。 初めて目にした時は、「なんじゃこのケッタイな書き方は!」と思ったものです。 リスト内包表記をザックリ説明すると、 『for分とかif分とか使って複数行必要だった処理が一行ですむよ。し […]

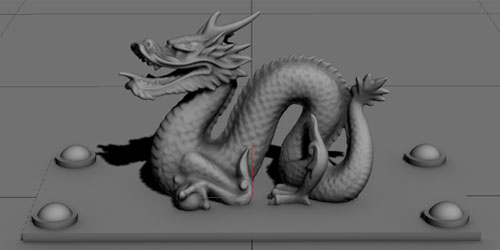

『Marvelous Designer2』参考サイト

ブログ http://3dsewing.jisakuha.com/?page=0 日本語で解説サイト http://www.perkup.jp/?cat=28 メイキング http://www.joycg.com/jeditor/?id=m […]

『Qualoth』 参考URL

http://www.dfx.co.jp/dftalk/?p=7970 Marvellous Designer Quad Mesh in Maya https://sites.google.com/site/adamvanner/scrip […]

『Qualoth』 Node

☆qlSimulator qlSimulatorノードは実際にシミュレーションするにあたってコアとなるノードです。 qlSimulatorノードは次の三つのカテゴリに分類されるアトリビュートを持っています。 #—& […]

『Qualoth』 Menu

Qualoth メモ マニュアル和訳から。 一部、現バージョンと異なる項目がある。 ●Create Cloth □ このコマンドは、選択したポリゴンメッシュからClothを作成します。 選択されたメッシュは一度、非表示初期化された後、代わり […]

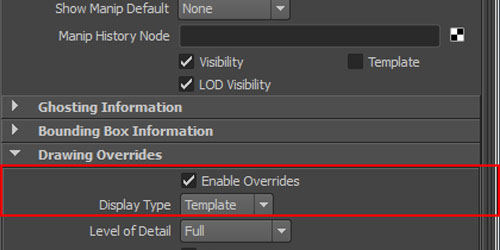

Maya:小技トリビア 弐

ネタに困ったときのMayaトリビア Channels Box内の表示桁数を変更する ↓の赤枠のところの数値の事です。 デフォルトは小数点以下3桁まで表示されます。 これは、4桁目で四捨五入された値で、 数値としては小数点以下4桁よりも小さ […]

Backburnerで『@#$ missing message:~』のような表示になってしまった場合

BackBurner使ってて、こんな↓表示になった場合に治るかもしれない対処法。 上位バージョンをインストールし、その後下位バージョンをインストールし直した場合、このようなエラーが出るように思います。 対処として、以下のパスにある̶ […]

MotionBuilder:Pythonコマンド

最近MotionBuilderのスクリプトを書くのですが、日本語の資料も少なく調べるのに手間取ったので、備忘録もかねてメモの一部公開します。 確認環境はMotionBuilder2013です。 MotionBuilderでPythonを書き […]

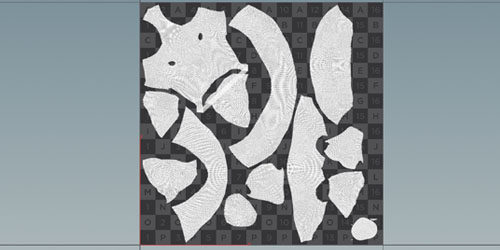

Maya:『misss_fast_shader』系ノード

今回は、misss_fast_shader系シェーダー解説です。 以前、取り上げた「miss_fast_skin_maya」同様、Subsurface Scattering系のシェーダーです。 いくつか種類がありますが、「misss_fas […]

NoMoreRetake印ダンボー

朝やってきて くつろいで 帰ってった おまけ

Maya:『Contour系ノード』 その4

Contour最後です。今回は作例を二つほど。 まずはContour使ったMayaのシェーダー作例。 作例1 『mentalrayVertexColors』ノードと『contour_shader_widthfromcolor』を組み合わせ […]