toxik:[CC Basics]

toxikノード解説の回です。今回は[CC Basics] CC Basics カラコレ、色調整用ノードです。 マニュアル曰く、 「カラコレする時はシーケンスのどの部分を使って作業するか大事です。(中略)一般的に、Hue(色相)を調整する […]

Houdiniについてくるサンプルファイルが、勉強になったので復習がてら解説してみようとてするなり。使用するサンプルファイルは、SolidFractureWeldです。https://www.sidefx.com/docs/houdini/examples/nodes/sop/solidfracture/SolidFractureWeld.html(サンプルファイルの開き方はこちらの記事参考)以前、FEMを使って同様のものを作るチュートリアルをやったのですが、今だとVellumでできるのですね。 SolidConfim SOPでTorusを[...]

続きを読む

車輪リグ考察。前回、フレーム単位で移動距離から回転角を求める方法を試しました。大旨よさげだったのですが、しかし、どうもうまくいかない場合がありました。車輪がスライドした場合です。進行方向ではない向きの移動も回転計算に含んでいるのが原因です。移動ベクトルから、進行方向のベクトルのみ抽出できれば良いのですが・・・。 要約すると。はて、どうしたものか。でいろいろ調べた結果、”内積”使うと良いのでは、と。内積についてはこちらのサイトを参考にしました。難しい話はそちらに任せるとして、前回の考え方に、この内積を組み込んだものをMayaで実装しました。[...]

続きを読む

Houdiniメモ。カメラクリップのWrangleを書くのが面倒なので、コピーできるようにココに書いておく。vector _ndc = toNDC("/obj/cam1", @P);float _ox=ch("ox");float _oy=ch("oy");float _oz=ch("oz");if ((_ndc>1+_ox)) removepoint(geoself(), @ptnum); if ((_ndc>1+_oy)) removepoint(ge[...]

続きを読む

なんとなく、以前作った水のヤツに水車を追加してみました。シンプルな構成なはずが、ちょいちょい色んなところに引っかかってしまったので、メモがてら書いてきます。作業画面はこんな感じ。レンダラはRedshiftを使っているので、View用のマテリアルとRender用のマテリアルとを切り替えて使ってます。DOPネットワーク内はこんな感じ。コリジョンと水車と水。Feedback ScaleDOPネットワーク内で、Flipが他のシミュレーションに影響を及ぼすためには、Flip Solver(DOP)のパラメータ"Feedback Scale"の数値を設定する必要がありま[...]

続きを読む

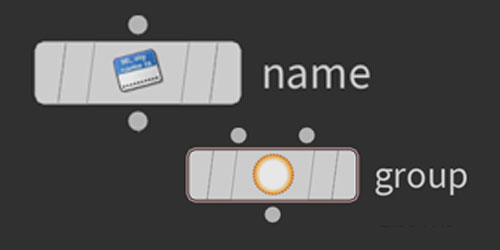

Houdini勉強回。Nameアトリビュートをもとにグループを作る方法と、グループをもとにNameアトリビュートを作る方法。いろいろ方法はあると思いますが、簡単な方法をPick Upしました。Name Attribute -> Groupまずは、NameアトリビュートからGroupを作る方法。Partition(SOP)を使うことでそれができます。Partition(SOP)は、ユーザーの定義したルールでグループを作るノードです。パラメータの"Rule"に下図のように、`@name`と記述します。これで、Nameアトリビュート名[...]

続きを読む

Houdini Advect Calendar2018 20日目の記事に投稿します。ビンに水を貯めました。FLIPです。メッシュ化してません。テーマと問題点この作例のテーマは、「水を貯める」です。HoudiniのFLIPでは、水を貯めようとすると、なぜか水かさが減ります。こんな感じ。満タンまで、入れても半分くらいに減っちゃってます。減る割合は一様ではなく、パーティクル一粒のサイズ(Particle Separation)が小さいほど、また水の動きが大きいほど、よく減ります。原因は理解していませんが、このように器の中に水を貯めようとすると必ず減[...]

続きを読む

Contour最後です。今回は作例を二つほど。まずはContour使ったMayaのシェーダー作例。 作例1『mentalrayVertexColors』ノードと『contour_shader_widthfromcolor』を組み合わせて、”不要なContourラインを塗って消せる”、そんなシェーディングネットワークを組んでみようと思います。レシピは、・『mentalrayVertexColors』(頂点カラー取得用)・『surfaceShader』(アサイン用マテリアル)・『contour_shader_widthfromcolor』(マテリアルの色でラインの太[...]

続きを読む

Houdini Ver 15.0.244.16Blend Pose機能を覚えたのでメモや。この機能を使って、Mayaでいうところのドリブンキーをやってみたいと思います。こんな感じにSphereとBoxがある状態から始めてみました。Step1 : シェルフのModifyタブ -> Blend PoseシェルフのBlendPoseボタンを押した後、関連付けたいオブジェクトを選択します。最初にtargetオブジェクトを選択、次にdriverオブジェクトを選択。すると、Blen[...]

続きを読む

タコっぽいの球体の表面を、ノイズに沿って小さな球が数珠つなぎでこう、うにょ~っと。下はシーンのキャプチャ。ノイズの種類と色を変えて。これは"Zero Centered Perlin Noise"。これは"Original Perlin Noise"。そして沢山!思いのほか楽しかったです。以上![...]

続きを読む

Houdiniノード勉強回。サンプルファイル->WedgeTOP_Sample.hiplcHoudini17.5から追加されたPDG。タスク管理やディペンデンシーを管理する機能です。まだ私もあまり、使いこなせてないのでメモも兼ねて書いてきます。Wedge(TOP)は、パターン出しとかをTOPで制御するときに使うやつで、Wedge(ROP)のTOP版。以下、使用例。Pyroのシミュレーション違いを5パターン、ローカルで作ってみます。こんな感じ。最初に、Wedgeの対象にTab Menuから"Pyro Configure Billowy Smo[...]

続きを読む